はじめに:朝食の選択 「パン」か「ご飯」か、日本の食文化とあなたの1日を照らす光

みなさま、こんにちは!

雑記ブログ『a thousand stars』の運営者

ICTエンジニアのまさぽんです。

朝のひととき、夜の安らぎから新しい1日へと繋がる重要な時間。その中核を担うのが朝食です。しかし、毎日の生活の中で自動的に選んでいる朝食ですが、その選択があなたの日々の質や心の安定、さらには健康にまで影響を及ぼすこと、ご存知でしょうか?

「パン」は欧米からの影響を受けて日本に根付いた食文化で、シチューやジャム、サンドイッチといった様々なアレンジが楽しめます。一方、「ご飯」は数千年にわたる日本の歴史とともに存在し、おかずやお味噌汁との組み合わせで日本人の体に最も合った食事とも言われています。

このブログでは、「パン」派か「ご飯」派か、その選択に迷っているあなたに、日本の食文化の背景や、それぞれの食材が持つ栄養面やライフスタイルとの相性について徹底的に解説します。新しい知識を身につけることで、あなたの朝食選びがより豊かで意味深いものになるでしょう。

さあ、朝食の選択を通して、日本の深い食文化の中で自分自身を見つめ直し、あなたの1日を最適なものにする手助けをさせてください。この記事を読むことで、朝食がただの食事でなく、1日のエネルギーと心の安定を左右する重要な要素であることを再認識できるはずです。

日本の朝食文化:伝統的な「ご飯」から近代的な「パン」への変遷

日本の朝食の変遷

日本の朝食文化は、長い歴史の流れの中で大きく変化してきました。それは、国内の社会経済的な発展、西洋文化の影響、そして食料自給率の変動など、多様な要因が絡み合う結果です。この部分では、日本における朝食の変遷を、主食としての「パン」と「ご飯」を中心に詳しく掘り下げていきます。

江戸時代の朝食と社会階層:ご飯、焼き魚、味噌汁の向こう側

江戸時代までさかのぼると、日本人の主食はおもに「ご飯」でした。その朝食は、白米のご飯に、焼き魚や味噌汁、漬物などが添えられるのが一般的で、これらは今日でも伝統的な朝食として多くの家庭で食されています。しかし、これは貴族や商人など、一部の層に限られた食事であり、一般庶民には雑穀や小魚を中心とした質素な食生活が普通でした。

明治維新から現代へ:日本朝食におけるパンの興隆

明治維新を経て、西洋文化が積極的に導入されるようになると、食文化にも大きな変化が訪れます。パンや牛乳、バターなど、従来の日本の朝食にはなかった食品が徐々に普及し始めました。特に戦後の高度経済成長期には、欧米化されたライフスタイルが推奨され、「パン」は現代的で洗練された朝食として受け入れられるようになります。さらに、忙しい朝に手軽に食べられる点も、パンが朝食として選ばれる大きな理由となりました。

現代の朝食の選択肢:健康志向と多様性

現代においては、朝食は単に「食べる」という行為を超えて、その日の活力の源ともなります。健康志向の高まりとともに、朝食にも栄養バランスが重要視されるようになっています。ご飯を主食とする朝食は、バランスの良い食事を構成しやすい一方で、パンも全粒粉やライ麦を使ったものなど健康に配慮した選択肢が増えています。そして、忙しさから手軽さを求める声も根強く、サンドイッチやトーストなど、時間をかけずに準備できるパン類も人気です。

朝食選びのポイント:個人のライフスタイルに合わせて

「パン」か「ご飯」か、それぞれに栄養的な長所と短所がありますが、最終的には個人のライフスタイルや好み、体質に合わせた朝食を選ぶことが重要です。活動的な一日を送るためには、エネルギー源となる炭水化物をはじめ、タンパク質やビタミン・ミネラルなど、必要な栄養素をバランス良く摂取することが求められます。自分に合った朝食を選ぶことで、1日のスタートを健やかに、そして活力あるものにしましょう。

伝統的な日本の朝食の概要

伝統的な日本の朝食は、そのシンプルさと栄養のバランスにおいて世界中で称賛されています。この食事は、長い歴史を通じて形作られた日本の食文化の中心をなすものであり、多くの日本人にとって1日の始まりを意味します。

朝食の構成要素

日本の朝食には、いくつかの主要な要素があります。まず、ご飯です。これは日本の主食であり、多くの家庭で毎朝食べられています。ご飯は高品質な炭水化物の源であり、一日の活力を支えるエネルギーを提供します。次に、味噌汁が欠かせません。これは発酵食品であり、消化を助けるプロバイオティクスを含んでいます。また、味噌汁に含まれる海藻や豆腐は、良質なタンパク質やミネラルを供給します。

付け合せの多様性

伝統的な日本の朝食は、様々な小鉢で彩られます。これには新鮮な野菜の漬物、焼き魚、そして納豆が含まれることが多いです。これらはそれぞれが独自の栄養価を持ち、食事に多様なテクスチャと風味を加えると同時に、健康的な食生活への貢献が期待できます。

季節感の表現

さらに、日本の朝食は季節の変化を反映します。例えば、春には新鮮な筍や山菜が、夏には涼を感じさせる冷やしトマトが、秋にはきのこ類が、そして冬には根菜や温かい鍋物が朝食のテーブルを飾るのです。これにより、日本人は自然のリズムとともに生活していることを日々の食事を通じて実感します。

食のバランスへのこだわり

日本の朝食は、五味(甘・辛・酸・苦・旨)だけでなく、五色(赤・黄・緑・白・黒)の調和も重視します。これは五臓(心・肝・脾・肺・腎)を健やかに保つという伝統医学に基づいています。バランスの取れた朝食は、身体だけでなく心の健康にも良いとされており、日本の朝食が提供する色とりどりの料理は、目を通じても日々の健康を促すとされています。

現代への適応

伝統的な朝食は、現代の日本のライフスタイルの変化とともに、多少の変遷を遂げています。忙しい朝には簡易版の朝食が好まれることもありますが、多くの家庭では週末や特別な日にはこの伝統的なスタイルへと回帰する傾向にあります。それにより、日本人は自らのルーツと接続しながら、現代と伝統のバランスを保っています。

西洋文化の影響と「パン」の普及

日本における朝食文化は長い歴史を通じて多様な変遷を遂げてきました。特に近代に入り、西洋文化の導入は日本の食生活に顕著な影響を与えています。ここでは、西洋から伝わった「パン」が、どのようにして日本の朝食の選択肢として定着したのかを、歴史的背景と共に徹底解説いたします。

明治時代:西洋文化の導入

明治時代に入ると、日本は国力を高めるために西洋の技術や文化を積極的に取り入れ始めました。その一環として、食文化においてもパンや牛乳などの西洋食が紹介され、日本の食卓に新しい風を吹き込みました。当時、パンはまだ珍しい食べ物であり、主に外国人の居留地や宣教師たちの間で食べられていましたが、徐々にその利便性や栄養価が注目され、一部の日本人の間でも受け入れられ始めたのです。

戦後の食糧事情とパンの普及

第二次世界大戦後、食糧不足が深刻化する中、政府は国民の栄養補給策としてパンの配給を開始しました。米の生産量が回復するまでの間、パンは多くの人々にとって重要な主食の一つとなりました。また、学校給食にもパンが導入されることで、子供たちの間にもパンを食べる習慣が根付いていきました。

現代のライフスタイルとパンの地位

現代の日本では、忙しいライフスタイルの中で手軽に食べられるパンは大変重宝されています。朝食における時間の制約、簡便さ、そして多様性を求める傾向が強まるにつれ、パンはご飯と並ぶ主食としての地位を確立しました。コンビニエンスストアやベーカリーショップの増加も、パン消費の拡大に一役買っています。さらに、パンはそのバリエーションの豊富さから、様々な世代に幅広く受け入れられており、朝食だけでなく、ランチやスナックとしても人気があります。

パンの朝食文化への貢献

こうして西洋文化の一端を担うパンは、日本の朝食選びにおいて重要な位置を占めるに至りました。歴史的背景や社会的変化を背負いつつ、パンは単なる食べ物を超えた文化的な価値も持つようになっています。朝食としての「パン」か「ご飯」かの選択は、単に個人の好みやライフスタイルの違いを反映するだけでなく、日本の社会や文化の変遷を映し出す鏡とも言えるでしょう。

パン朝食の魅力と選び方

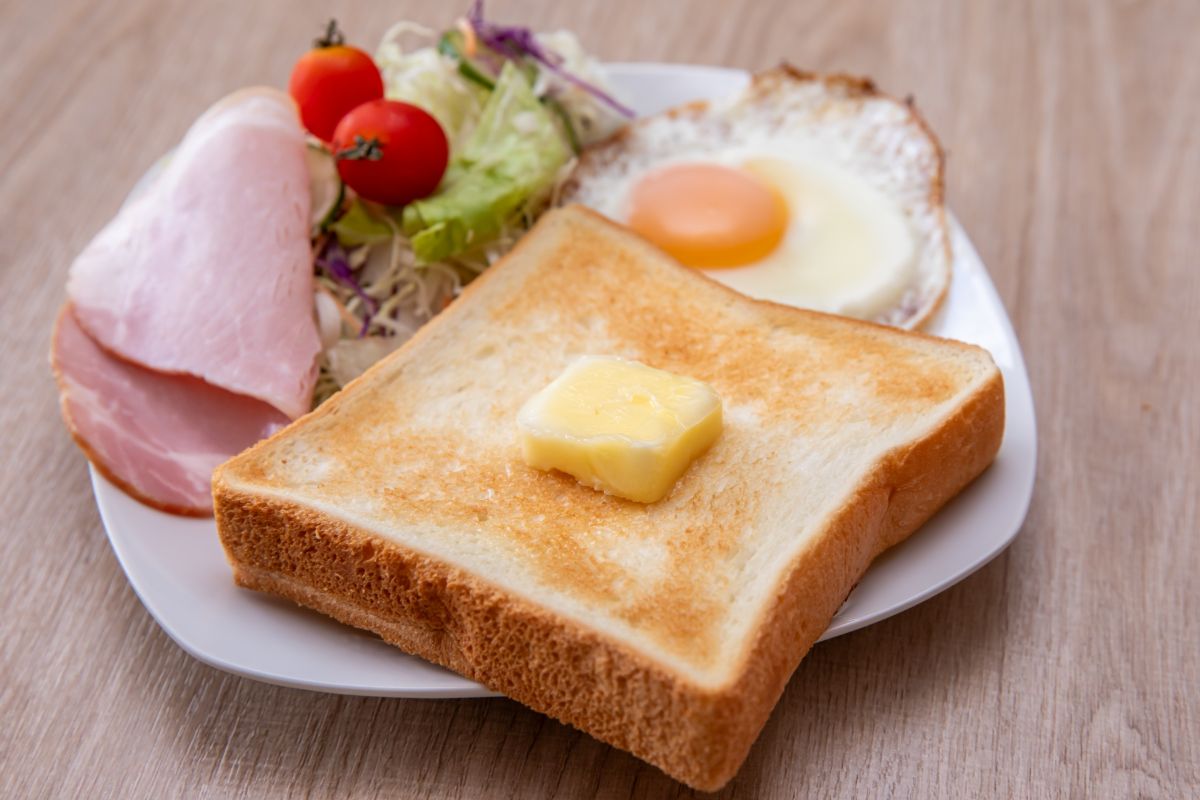

日本の朝食として「パン」を選ぶ理由は多岐にわたります。パン朝食の大きな魅力の一つは、その多様性にあります。サンドイッチ、トースト、クロワッサン、あんパン、メロンパンといった様々な種類が存在し、味わいだけでなく、食感の面でも豊かな選択肢を提供します。また、手軽さもパンを朝食に選ぶ大きな理由です。忙しい朝にすぐに食べられる手軽さは、時間を有効に使いたい現代人にとっては非常に魅力的です。

パンの栄養的側面

栄養面においてもパン朝食は見逃せません。一般的にパンは炭水化物を豊富に含んでおり、これがエネルギー源となります。また、全粒粉パンやライ麦パンのように、食物繊維も豊富な製品も多く、健康を意識する方にはこれらが好まれます。さらに、ビタミンB群を含む製品も多く、代謝機能のサポートや神経系の健康を助ける効果も期待できます。

パン選びのポイント

パンを選ぶ際には、その成分や添加物にも注意が必要です。一部のパンには、保存を助けたり味を向上させるために添加される物質が含まれていることもあります。こうした添加物に敏感な方や、できるだけ自然な食品を摂取したいと考える方は、成分表を確認し、無添加またはオーガニックの製品を選ぶことをお勧めします。

パン朝食のすすめ

忙しい日々を送る中で、パンを朝食に取り入れることは多くの利点をもたらします。栄養バランスを考え、適切な種類を選ぶことで、日々の活力源として、また健康維持の手助けとして、パンは大いに役立つでしょう。忙しい朝を支える手軽さと、幅広い種類から選べる楽しさを、日本の朝食選びにおいて、ぜひパンから得てください。

ご飯の一粒に宿る日本の歴史と文化:主食としての役割と地域の多様性

日本の食文化は多岐にわたり、その中心に「ご飯」が存在します。何千年もの歴史の中で、ご飯は日本人の食生活を支え、多くの文化や伝統が生まれてきました。

ご飯が主食として定着した背景

日本の食文化は、その複雑な歴史や多様な地域性を反映しています。特に、ご飯(米)は、日本人の食生活において欠かせない存在です。このセクションでは、ご飯がいかにして日本の主食として定着したのか、また、それが日本各地でどのように異なる形を取っているのかについて掘り下げます。

ご飯が主食として定着した背景

ご飯が日本の主食として広まるに至ったのは、多くの自然的、社会的要因が組み合わさった結果です。日本の気候は、湿潤で温暖な地域が多く、稲作に適しています。これが、古代より続く水田農業の発展に大きく寄与しました。また、仏教の伝来とともに、肉食が忌避されるようになり、主食としてのご飯の地位はさらに強固なものとなりました。

平安時代には、米が貨幣経済の基盤となり、税としても使用されるようになります。これによって、米の生産は経済発展に直結する重要な要素となり、その重要性が増すことになりました。また、社会的階級を表す指標としても機能し、武士や貴族は高品質の米を食べることができましたが、農民はそうではありませんでした。

江戸時代になると、米は「五穀」の中でも特に重要視されるようになります。五穀は、米、麦、粟(あわ)、黍(きび)、豆を指し、これらは収穫の儀式や神事においても用いられ、神聖なものとされていました。とりわけ米は、日本人の生活に密接に関わる存在となり、食事の基本となる「一汁一菜」とともに供されることが多くなります。

地域の多様性とご飯の文化

日本は南北に長く、地方によって気候が大きく異なるため、各地域で米の栽培方法や食べ方にも差があります。北海道のような寒冷地では、寒さに強い作物として麦が主飯とされる場所もありましたが、冷害対策の技術発展により米の栽培が可能になり、現在では高品質の米が生産されています。

一方、九州や四国のような温暖な地域では、古くから二毛作が行われ、米の生産量を増やす工夫がなされてきました。これらの地域では、たくさんの米を消費する文化が根付き、地

地域ごとのご飯の食べ方や文化の違い

日本において「ご飯」は、単なる食事の一部にとどまらず、国の歴史や文化を映し出す重要な要素です。縄文時代から稲作が伝わり、日本人とご飯の関係は始まりました。それから数千年にわたり、ご飯は日本人の主食として君臨し続け、文化や風習、地域ごとのアイデンティティを形成する基盤となっています。

主食としてのご飯の歴史的役割

ご飯が主食となった背景には、日本の気候や土地が適していることが挙げられます。湿潤な気候は水田稲作を盛んにし、四季の変化は多様な稲の栽培を可能にしました。そして、ご飯を中心とした食事は、日本の料理文化を形作るうえで不可欠なものとなりました。例えば、お米から作られるお餅やお酒は、祝祭の時に欠かせないアイテムですし、日本の家庭では今もなお、朝食にご飯を食べるのが一般的です。

地域ごとのご飯の食べ方と文化の違い

日本各地でのご飯の食べ方の違いは、その地域の気候、歴史、利用可能な他の食材によって左右されています。たとえば、寒冷な北海道では、お米の他にジャガイモも主食として重要な位置を占めます。また、沖縄では、伝統的に米よりも芋が主食でしたが、現在ではご飯も一般的に食べられています。

さらに、お米を使った地域特有の食文化も豊かです。新潟では、「こしひかり」が有名で、そのもっちりとした食感と甘みが評価されています。また、京都では古くから続く神社や寺院で供される精進料理において、ご飯は中心的な存在です。それぞれの地域で独自の品種が栽培され、それに合わせた料理法が発展しているのです。

このように、一粒のご飯には、その地域の風土や歴史が凝縮されており、日本人の生活に深く根ざした存在なのです。ご飯を通じて、日本の多様な地域文化や食の伝統を知ることができるのも、非常に興味深いポイントです。

和の中の洋:日本におけるパンの歴史と独自の文化発展

「パン」と聞くと、多くの人が欧米の食文化を思い浮かべるかもしれません。しかし、日本にもパンは長い歴史を持ち、独自の発展を遂げてきました。

パンが日本に入ってきた時期と背景

日本における「パン」の導入は、その長い歴史とともに独自の発展を遂げてきました。このセクションでは、パンがいかに日本に根付き、またどのようにして日本独自の文化として成長してきたのかについて掘り下げていきます。

宣教師とパン:16世紀の日本における西洋文化の波

パンが初めて日本に伝わったのは、16世紀の宣教師たちによるとされています。ポルトガル人が長崎にパンとともにキリスト教をもたらしたのが始まりでした。当時、パンは「南蛮菓子」と呼ばれ、その新奇性から徐々に人々の興味を引く存在となりました。しかし、この時期におけるパンの普及は限定的であり、主に宗教的な儀式に使われるものでした。

本格的なパンの普及は明治時代に入ってからです。明治維新後の西洋化政策の一環として、政府は西洋の食文化を取り入れ、パン作りも奨励されるようになりました。この時期には、軍隊での食糧としてパンが採用されるなど、その消費が推進されました。また、学校給食においてもパンが取り入れられ、子どもたちの間で親しまれるようになると、日本の家庭にも徐々に浸透していったのです。

日本に根付く西洋の味:パンの文化的軌跡

日本におけるパンの消費は、西洋の食文化の単なる模倣から始まりましたが、やがて日本独自の文化として発展していきます。日本のパン屋さんでは、食パンをはじめとするさまざまな種類のパンが作られるようになり、それぞれに工夫が凝らされました。特に日本独自の逸品として、カレーパンやあんパン、メロンパンなどが生まれ、これらは今や日本パン文化を象徴するアイテムとなっています。

更に、日本のパンはその柔らかさと繊細な味わいで、国際的にも高い評価を受けています。例えば、日本の食パンはそのフワフワとした食感と、クリームやバターを使わずとも十分に楽しめる甘みが特徴です。また、日本人の健康に対する意識の高まりとともに、全粒粉パンや発酵食品としての自然酵母パンなど、健康志向の製品開発も進んでいます。

こうして、日本におけるパンは、単に食べ物としての役割を超え、日本のライフスタイルや文化の一部として確固たる地位を築いています。朝食だけでなく、ランチやカフェ文化にも欠かせない存在となっているのです。

結論として、日本におけるパンの選択は、ただの食事の選択を超え、一つの文化的選択とも言えるでしょう。パンかご飯か、その日の気分や食事の内容、あるいは求める栄養バランスによって選ぶことができるのが、現代日本の豊かな食文化の一面です。

日本独自のパン文化の発展

日本の食文化は古くから多様な外国の影響を受け、独自の発展を遂げてきました。その中でも、「パン」は興味深い存在です。もともと西洋の食べ物であったパンが、いかにして日本の食卓に溶け込み、日本独自のパン文化を形成してきたのかを探ります。

日本式パンの誕生

明治時代になると、政府は国民の体格向上を目的として、パンを学校給食の中心食として推奨しました。これが日本におけるパン消費の大きなきっかけとなります。戦後の食糧難の時代を経て、高度経済成長と共にパンの消費はさらに拡大しました。特に、日本人の嗜好に合わせた「食パン」や「あんぱん」、「カレーパン」など、日本独自のバリエーションが次々と生み出され、パンはもはや外来食ではなく、日本人の生活に根付いた主食の一つとなりました。

パン文化の多様性と現代の位置づけ

現在、日本のパン文化は多様性に富んでいます。街の小さなベーカリーから大手チェーン店まで、数えきれないほどのパン屋が競い合い、独自の創意工夫を凝らした商品を提供しています。これらの中には、季節の行事に合わせた期間限定のパンや、地方色豊かな郷土パンなど、日本ならではの商品が溢れています。また、健康志向の高まりと共に、全粒粉を使用したパンや無添加・オーガニックのパンも人気を集めています。

このように、日本におけるパンは、単なる食料という以上に、文化的な価値を持つ象徴として進化しています。和食と洋食の境界を超え、日本独自の「和洋折衷」の食文化としての地位を築き上げているのです。

朝食の選択:「パン」と「ご飯」の栄養的側面と最適な取り入れ方

日本の朝食でよく取り入れられる「パン」と「ご飯」。これらの主食の選択は、私たちの健康やエネルギー摂取に大きく関わっています。それぞれの食材が持つ栄養価や特徴を知ることで、日常の食生活に合わせて最適な朝食を選ぶヒントが得られます。それでは、その詳細を見ていきましょう。

ご飯の栄養面と特徴

- 主成分は炭水化物:ご飯は炭水化物が主成分で、エネルギーとして効率的に取り入れることができます。

- ビタミンやミネラルの供給:特に玄米を選べば、ビタミンB群やミネラルを効果的に摂取することができます。

- 低脂質の食材:脂質の摂取を気にする方には、ご飯は理想的です。

「ご飯」は日本の伝統的な主食として、炭水化物を提供するだけでなく、バランスの良い食事の基盤としても機能します。

パンの栄養面と特徴

- 炭水化物の豊富な供給源:パンもまた、エネルギー供給の主として炭水化物を多く含んでいます。

- 種類ごとの栄養価の違い:例えば、全粒粉のパンやライ麦パンは食物繊維が豊富で、消化を助ける効果があります。

- 加工パンの脂質や糖分:一部の菓子パンや加工されたパンには、脂質や糖分が多めに含まれるので注意が必要です。

朝食の組み合わせ提案

- ご飯を選ぶ場合:魚や野菜を添えることで、栄養バランスの良い食事を作ることができます。納豆や海草をトッピングすることで、更に栄養価を高めることも可能です。

- パンを選ぶ場合:野菜やプロテインを含んだサンドイッチはバランスの良い朝食の選択肢となります。また、フルーツやナッツをトッピングして、味や栄養価を一層豊かにすることができます。

ライフスタイルに応じた朝食の選び方:毎日を最適化する食事提案

朝食は一日のスタートを切るための重要なエネルギー源となります。しかし、私たちの生活スタイルやその日のスケジュールによって、最適な朝食は異なることも。そこで、忙しい日常とリラックスした休日のシチュエーションに応じて、適切な朝食の提案をご紹介いたします。

忙しい日の朝食アイディア

- 手軽な食事:おにぎりやサンドイッチは前日に準備しておけば、持ち運びも簡単です。

- 栄養ドリンク:忙しい朝でも、これ一本でバランスの良い栄養を確保できます。

- 簡単スムージーやヨーグルト:フルーツやナッツを加えれば、さっと取り出して栄養満点の朝食が完成します。

特に時間が取れない忙しい日には、手間のかからない朝食メニューを選ぶことで、時間を有効に使うことができます。

休日の朝食提案

- 伝統の日本食:ご飯、味噌汁、焼き魚、漬物を組み合わせて、和の朝食を楽しみましょう。

- ホームベーカリーの魅力:新鮮な焼きたてパンで、特別な朝を迎えられます。

- 豪華ブランチ:エッグベネディクトやパンケーキを取り入れ、少しゆっくりとした時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

休日は、時間をかけて心地よい食事を作る楽しみを持つことで、その日の気分も上がります。

どちらのライフスタイルにも、最適な朝食が存在します。それぞれの日の予定や気分に合わせて、朝食を選ぶことで、一日の始まりをより良くする手助けとなるでしょう。

時代と共に変わる朝食のトレンド:SNSがもたらす新しい食の文化

朝食のスタイルは、時代や文化の移り変わりと共に進化してきました。近年、SNSの普及に伴い、さまざまな朝食のアイディアが共有され、私たちの食の選び方やライフスタイルに革新をもたらしています。この記事では、SNSで話題となっている朝食トレンドや、新しい食材とその楽しみ方について紹介していきます。

SNSでブームの朝食レシピやスタイル

- オーバーナイトオーツ:オートミールをヨーグルトや牛乳に浸けて一晩冷蔵庫で置いておき、翌朝にフルーツやナッツでトッピングして楽しむ方法です。

- アボカドトースト:シンプルながら、アボカドのクリーミーな味わいとトーストの香ばしさが絶妙な組み合わせ。

- グリーンスムージー:新鮮な野菜や果物をミキサーでシェイクし、栄養をそのまま摂取するスタイル。

SNSでの情報発信の強みは、手軽かつ栄養的にも優れた朝食のアイディアを瞬時に共有できること。特に忙しい現代人には、簡単に作れるレシピが大変重宝されています。

注目の食材や新しい食の楽しみ方

- チアシード:スーパーフードとして注目されるチアシードは、オメガ3脂肪酸や食物繊維が豊富で、さまざまな料理に取り入れやすい。

- フェルメンテーション(発酵食品):キムチや納豆、ケフィアなど、腸内環境を整える効果が期待される食品が増えています。

- ボウル料理:ワンボウルで色々な食材を組み合わせるスタイルは、栄養バランスを取りながら、見た目も楽しめます。

新しい食材や料理方法は、現代の健康志向や美容に対する関心を反映しています。これらのアイディアを日常に取り入れることで、朝食がもっと魅力的に、そして健康的になります。

SNS時代の朝食トレンドは、健康と手軽さを重視したものが中心。新しい食の文化を楽しみながら、健やかな朝食ライフを追求しましょう。

朝食で新しい1日を迎える:自分だけの最高のスタート方法を探求

朝食は1日をスタートさせる重要な時間です。その大切さを理解していても、何を選んでよいか迷うことは誰しもが経験するもの。この記事では、ライフスタイルや好みに合わせた朝食の選び方や、その重要性と楽しみ方について考えてみます。

朝食の選び方:ライフスタイルと好みをバランス良く

- 活動量に応じて:活動的な日や運動の予定がある日は、炭水化物を中心とした食事でエネルギーをしっかり補給。逆にリラックスした日は、タンパク質や野菜を中心としたメニューがおすすめです。

- 自分の好きなものを:朝食は気分を左右する大切な時間。好きなものを選ぶことで、気分を上げ、1日を元気に始めることができます。

- 時間に応じて:時間が限られている朝は、サンドイッチやフルーツなどの手軽な食事。余裕のある朝は、しっかりとした朝食で心も体も満たしましょう。

朝食の重要性:日常の中の特別な時間

- エネルギー供給の役割:朝食は1日の活動のためのエネルギーを供給する大切な時。しっかりと食事をとることで、午前中のパフォーマンスが向上します。

- 心のリセット:お気に入りの食事を摂ることで、気持ちが落ち着き、1日をポジティブに始めることができます。

- 新しい発見のチャンス:朝食の時間を楽しみとして捉え、新しいレシピや食材に挑戦することで、日常に新しい刺激を追加することができます。

朝食は、ただの食事以上の意味を持っています。自分らしい選び方をして、その時間を大切にすることで、1日の質が大きく変わります。毎日の朝食を楽しみながら、日常をもっと豊かにしましょう。

「パン」か「ご飯」の比較表

| 項目 | パン | ご飯 |

|---|---|---|

| 主成分 | 小麦粉 | 米 |

| カロリー | 高め(種類による) | 中程度 |

| 炭水化物 | 高い | 高い |

| タンパク質 | 中程度 | 低め |

| 食物繊維 | 全粒粉の場合は高い | 白米の場合は低い |

| 保存性 | 短い | 比較的長い(冷蔵・冷凍を利用) |

| 調理時間 | 即食が多い | 炊飯に時間がかかる |

| バリエーション | 多い(種類・風味) | 単体では少ないが、おかずとの組み合わせで無限 |

締めくくり:朝食の一決断「パン」か「ご飯」か、その選択が1日を彩る

日常の中で何気なく続けている朝食の選択。それは、実は私たちの1日を大きく左右する要素となっています。毎日の朝食で「パン」を選ぶか「ご飯」を選ぶか、その選択一つでエネルギーの取り方、消化の仕方、さらには心の機嫌まで変わってくるのです。

「パン」は手軽で、様々な種類の具材との組み合わせが楽しめるのが魅力。朝からさっくりとした食感と共に様々な味を楽しむことで、新しい1日にワクワクとした気持ちで取り組むことができます。対照的に、「ご飯」は日本の伝統的な食材であり、深い歴史の中で培われてきた数々のおかずとの相性は抜群。温かいご飯の優しい味わいは、安定したエネルギー供給源となり、午前中の集中力をサポートしてくれます。

このブログを読み進めてきて、あなたがどちらを選ぶべきかの答えが見えてきたかもしれません。しかし、最も大切なのは「選択する楽しさ」そのものです。毎日の朝食で「パン」か「ご飯」かを選ぶ楽しさ、それを支える背景や栄養面での知識、そして自分のライフスタイルや好みに合わせて選ぶ工夫。これらが1日のスタートをより良いものにしてくれるのです。

最後に、朝食の選択はただの食事の選択ではありません。それは1日のエネルギー源であり、心の安定をもたらす要素でもあります。新しい1日のスタートを最高のものにするため、朝食選びをより意識して、自分の日常を豊かに彩る選択をしてみてください。

雑記ブログ『a thousand stars』の記事を、最後までお読みいただきありがとうございました。