はじめに:驚くべき大豆の力 卯の花とおからの栄養と活用法

みなさま、こんにちは!

雑記ブログ『a thousand stars』の運営者

ICTエンジニアのまさぽんです。

私たちの食卓には、見過ごされがちながら実は健康の秘訣が隠れています。それは、日常の中で何気なく摂取している「豆」、特に大豆の中に秘められた、その驚くべき力です。このブログでは、大豆から生まれる二つの食材、卯の花とおからの奥深い魅力とその違いについて詳しく探ります。古代からの食材としての歴史、その栄養面でのメリット、さらには日常の食事での活用法まで、多角的に紐解いていきます。

何となく健康的だと感じている大豆製品。しかし、実はその背後には私たちの健康や美をサポートするための驚くべき科学があります。卯の花とおから、これら二つの食材にはどんな違いがあるのか、また、どのように私たちの生活に取り入れることで、最大の効果を引き出すことができるのか。これらの疑問に答えながら、読者の皆さんにとって新しい知識や発見の場を提供したいと思います。

あなたが健康で美しい生活を送るための手助けとなることを願って、このブログを始めます。さあ、大豆の持つ無限の可能性と、その中でも特に卯の花とおからの魅力を一緒に探求していきましょう!

日本の伝統的食材、卯の花とおからの魅力

生活の中で意識的に食事を取り入れることは健康を維持するための重要なポイントの一つです。特に、私たちの体に良い影響を与える豆製品の中に、「卯の花」と「おから」という二つの素晴らしい食材が存在します。これらは同じ豆から得られるものでありながら、その性質や用途が大きく異なります。この記事で、卯の花とおからの違いと特徴について詳しく見ていきましょう。

【卯の花とは】

卯の花は、大豆から作られる日本の伝統的な食品であり、別名「豆腐の残りかす」とも呼ばれます。豆腐を作る過程で、大豆のタンパク質と水が結合して固まった部分を取り除いた後の液体部分が「卯の花」です。この液体部分は、非常に栄養価が高く、ビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含んでいます。特に、鉄分やカルシウムが多く、これらのミネラルは私たちの骨や血液の健康を支えるのに不可欠です。また、卯の花は低カロリーでありながら満腹感を得られるため、ダイエット中の方にもおすすめの食材となっています。

【おからとは】

おからは、豆腐や豆乳を作る過程で残る大豆の繊維質の部分を指します。白くてふわふわとした食感が特徴で、栄養価が高く、特に食物繊維が豊富です。この食物繊維は、腸の動きを活発にし、便秘の予防や改善に役立ちます。また、低カロリーでありながら満腹感が得られるので、ダイエットにも効果的です。さらに、おからには大豆イソフラボンが含まれており、女性のホルモンバランスを整える効果が期待されます。多様な料理に使用することができ、例えば、おからクッキーやおからのハンバーグなど、ヘルシーで美味しいレシピがたくさんあります。

これら二つの食材は、私たちの健康生活をサポートする強力な味方となるでしょう。豆の力を最大限に活用し、健やかな毎日を迎えましょう。

豆腐作りから生まれる宝:卯の花とおからの生成過程

日本の食文化に欠かせない存在としての豆腐。この豆腐作りの過程で生まれる卯の花とおからは、それぞれが豊富な栄養を持ち、私たちの健康を支えてくれる食材となっています。しかし、これらがどのような過程を経て生まれるのか、具体的に知っている方は意外と少ないかもしれません。今回は、卯の花とおからの生成過程を、豆腐作りの工程から詳しく解説いたします。

【豆腐作りの工程】

豆腐作りは、大豆を主原料として、いくつかの工程を経て完成します。初めに、大豆を水に浸して十分に膨らませ、その後、水と共に細かく砕いて豆乳を取り出します。この豆乳に凝固剤を加えることで、豆腐としての固まりを作り上げるのです。そして、この固まりをプレスして水分を取り除いていく過程で、豆腐の形状が完成されます。

【卯の花の生成】

豆腐作りの過程で述べたように、豆乳に凝固剤を加えると、大豆のタンパク質と水が結合し固まります。この時、固まった部分を取り除いた残りの液体部分が「卯の花」です。つまり、卯の花は、豆腐を作る過程で出てくる「副産物」とも言える部分。しかしこの「副産物」には、豊富な栄養が詰まっており、特に鉄分やカルシウムが豊富です。

【おからの生成】

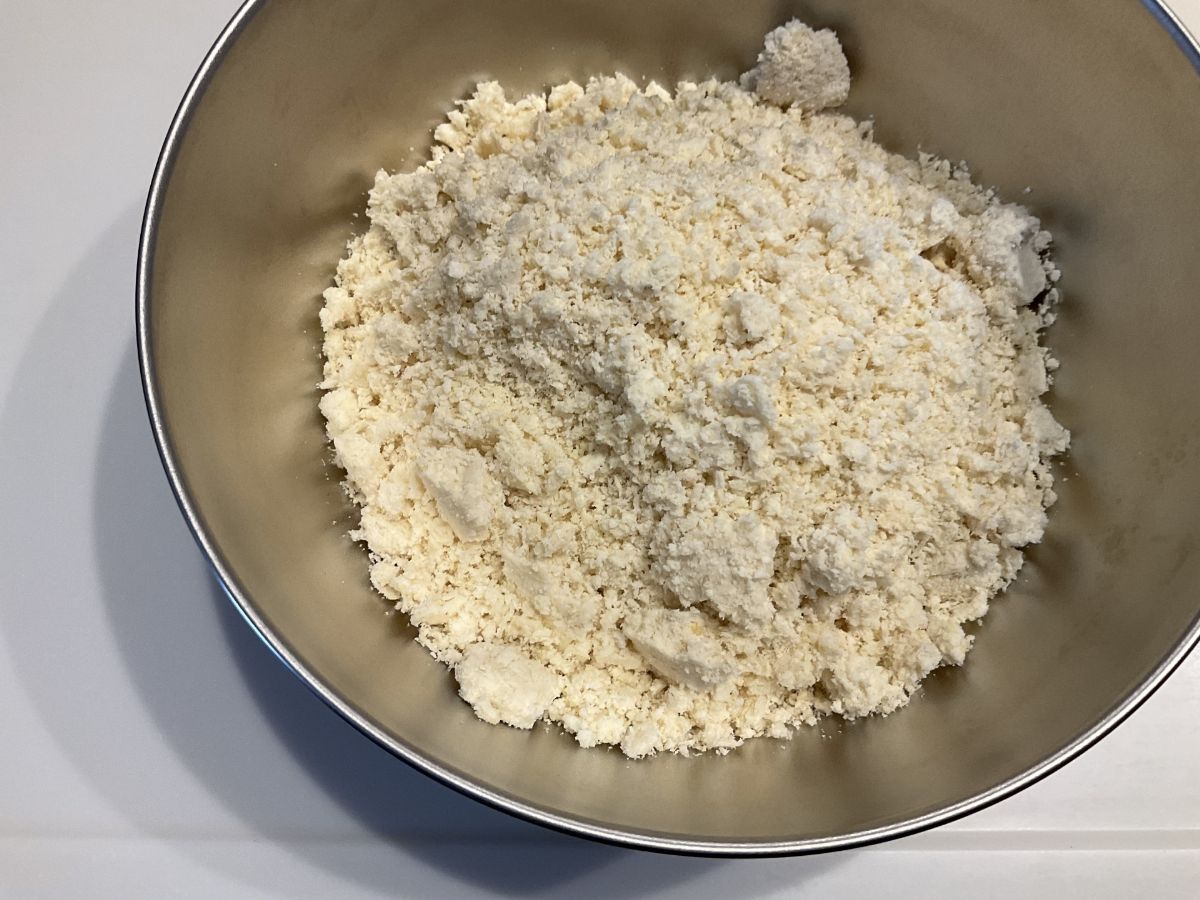

豆腐や豆乳を作る過程で、大豆の繊維質部分が残るものが「おから」です。具体的には、豆乳を取り出す過程で、砕いた大豆の固形部分が残されます。この固形部分をしっかりとプレスし、水分を取り除いたものがおからとして知られるものです。おからは食物繊維が非常に豊富で、多様な料理に活用されます。

これらの過程を知ることで、豆腐だけでなく、卯の花やおからにも新たな興味や価値を見いだすことができるでしょう。これらの食材を使った料理を楽しむ際に、その製造過程を思い浮かべると、一層の味わいが深まるかもしれません。

健康を求めて:卯の花とおからの栄養と利点を徹底比較

豆腐の製造過程から生まれる二つの食材、卯の花とおから。それぞれが持つ独特の栄養面での特徴や効果は、健康を追求する多くの人々に注目されています。しかし、初めてこれらの食材に触れる方にとって、どちらを選ぶべきか迷うこともあるでしょう。今回は、卯の花とおからの栄養面での違いや特徴、さらに健康やダイエットにもたらす効果を深堀りして解説します。

【主要成分の違い】

まず、卯の花とおからの基本的な成分から考えると、卯の花は豆腐製造時に出る液体部分ですので、その性質上、水分が多いです。対照的に、おからは豆乳を絞った後の固形部分で、食物繊維が豊富に含まれています。簡潔に言うと、卯の花は水分主体で、おからは繊維質主体となります。

【ビタミン・ミネラル含有量】

卯の花は、主にビタミンB群や鉄分、カルシウムが豊富に含まれています。特にカルシウムは、骨や歯の健康を維持するために必要なミネラルとして知られています。一方、おからは、大豆イソフラボンや食物繊維、そしてビタミンB群やカリウムが含まれています。イソフラボンは特に女性のホルモンバランスをサポートする作用が知られています。

【ダイエットや健康効果】

卯の花は、低カロリーでありながら満腹感を与える特徴があり、ダイエット中の方やカロリー摂取を気にしている方におすすめです。また、上記のようにカルシウムが豊富なので、骨の健康をサポートする効果も期待できます。

一方、おからの食物繊維は、腸の動きを活発にして便秘の予防や改善に役立ちます。さらに、低カロリーであるため、ダイエット食材としての価値も高いです。大豆イソフラボンの含有もあり、特に女性の健康や美容にも寄与します。

いずれも、日常の食事に取り入れることで、健康や美容、ダイエットをサポートする効果が期待できる食材となっています。自身のライフスタイルやニーズに合わせて、適切にこれらの食材を活用していくことが大切です。

健康と美容に役立つ:卯の花とおからの使い方と美味しい食べ方

卯の花とおから、これらの健康食材は日本の伝統的な食文化に根ざしており、現代でも多くの料理で活用されています。しかし、これらの食材をどのように調理して美味しく楽しむのか、初めての方は迷うことも多いでしょう。今回は、卯の花とおからの主なレシピや、それぞれの特徴を活かす調理法について詳しく探っていきます。

【卯の花の主な使用法】

卯の花はそのままの状態で食べることも可能で、和風のつけだれや醤油、わさびでシンプルに楽しむのが一般的です。また、サラダやスープ、お浸しとしても美味しくいただけます。例えば、卯の花のサラダは、新鮮な野菜と共にドレッシングをかけて混ぜるだけの簡単なもの。その他、卯の花を使った煮物や和え物、さらには天ぷらとしても楽しむことができます。

【おからの主な使用法】

おからは、その食感と風味を活かして、様々な料理に応用することができます。おからの炒め煮は家庭の定番メニューとして多くの人に親しまれており、野菜や鶏むね肉と一緒に甘辛く炒めるのが基本的な調理法です。また、おからのハンバーグやおからのクッキー、さらにはおからを使ったスープやサラダとしても楽しめます。

【それぞれの特徴を活かす調理法】

卯の花は水分が多いため、そのままの状態や煮物、スープなどで楽しむと、その独特の食感を最大限に楽しむことができます。また、その滑らかな口当たりを活かして、冷製の料理やサラダとしても最適です。

一方、おからは食物繊維が豊富なので、炒め煮やハンバーグなど、火を通して調理することで、より風味豊かに仕上げることができます。また、おからの粗い食感を活かして、サラダやスープに加えることで、一工夫した料理を楽しむことができます。

日本の伝統的な食材である卯の花とおからは、その特徴を活かすことで、様々な料理で楽しむことができます。健康や美容を意識する現代人にとって、これらの食材の活用は、日常の食事を一層豊かにする鍵となるでしょう。

卯の花とおから:最適な保存温度、期限、そして鮮度保持のヒント

卯の花とおからは、大豆を原料とする日本の伝統的な食材であり、その栄養価や独特の食感が注目されています。しかし、これらの食材の鮮度を長く保つためには、適切な保存方法が必要となります。今回は、卯の花とおからの最適な保存方法、賞味期限の目安、そして鮮度を保つためのコツについて詳しく解説します。

【最適な保存温度や場所】

- 卯の花:卯の花は、一般的に冷蔵保存が最適です。0℃~5℃の冷蔵庫内の野菜室に直射日光や湿気の少ない場所で保存すると、鮮度を長く保つことができます。

- おから:おからもまた冷蔵保存が推奨されます。水分を多く含むため、冷蔵庫内で保存する際は、湿気を避けて通気性の良い容器やラップで包んで保存しましょう。

【賞味期限の目安】

- 卯の花:購入後、冷蔵庫で2~3日以内に食べきるのが理想的です。特に開封後は、早めに消費することをおすすめします。

- おから:おからは鮮度が落ちやすい食材のため、購入後は1~2日以内に調理して食べるのがベストです。保存時は、乾燥を防ぐために容器の蓋をしっかりと閉めることがポイントです。

【鮮度を保つコツ】

卯の花やおからを購入した際は、出来るだけ鮮度の良いものを選びましょう。鮮度の良さを確認するためには、色や香り、触感などをチェックすることが大切です。

また、家庭での保存時には、直射日光や湿気を避けるだけでなく、他の食材のにおいを吸収しないように、適切な容器での保存が鍵となります。さらに、調理後の残り物は、再度冷蔵保存する場合でも、必ず冷ましてから冷蔵庫に入れるようにしましょう。

健康や美容を意識する現代人にとって、卯の花やおからは貴重な食材といえるでしょう。その鮮度や味を損なわないための保存方法を知って、日常の食事を一層豊かにしてみてください。

卯の花とおから:日本の食文化の中での古代から現代までの役割

卯の花とおからは、日本の食文化の中で長い歴史を持つ食材です。これらの食材は、日本の多くの家庭で日常的に使用されており、その背後には古代からの利用の歴史や、地域によって異なる食文化、風習が存在しています。現代においても、健康や環境への関心が高まる中、これらの食材は再評価され、多くの人々に愛されています。

【古代からの利用】

卯の花とおからは、ともに大豆を原料としています。大豆は、日本の古代からの食材として、人々の食生活に深く根付いてきました。卯の花やおからの調理法や利用法は、古代の日本の記録や文献にも登場することから、その歴史の古さが伺えます。

【地域ごとの食文化や風習】

日本の各地域には、独特の食文化や風習が存在しています。卯の花やおからも例外ではなく、地域によって異なる調理法や食べ方が伝えられています。

例えば、一部の地域では、卯の花を使った煮物や、おからを主成分とした郷土料理が存在し、祭りや行事の際に供されることもあります。これらの食材は、地域の歴史や風土とともに、独自の食文化を築いてきました。

【現代での人気や認識】

現代の日本において、健康や環境に対する関心が高まる中、卯の花やおからは再び注目の的となっています。特に、動物性の食材を摂取することに対する抵抗感や、持続可能な食生活への興味が増している現代人にとって、大豆を原料とするこれらの食材は、理想的な選択として認識されています。

また、近年では、伝統的な調理法だけでなく、新しいアレンジやフュージョン料理としても、卯の花やおからは多くのレシピで取り入れられています。

卯の花とおからは、日本の食文化の中で長い歴史を持ちながら、現代においても進化し続ける食材であることがわかります。その歴史や文化的背景を知ることで、これらの食材の魅力をより深く感じることができるでしょう。

おからと卯の花の比較表

| 項目 | おから | 卯の花 |

|---|---|---|

| 定義 | 豆腐や豆乳を作る過程で出る大豆の絞りかす。 | おからを水切りせずに使った料理、または水分を多く含むおから自体のこと。 |

| 水分含有量 | 低め(水切りされているため)。 | 高め(水切りされていないため)。 |

| 利用方法 | 乾燥させて動物の飼料にする、食品として利用する(ハンバーグ、お菓子など)。 | 主に料理に利用される(卯の花鍋、炒め物、蒸し物など)。 |

| 風味 | 比較的淡白。 | おから特有の風味が強い。 |

| テクスチャー | しっとりとしており、ほろほろすることがある。 | 湿度が高く、もっともっちりしている。 |

| 栄養価 | 高たんぱく、低脂肪、食物繊維が豊富。 | おからと同様だが、水分含有量が高いため、同量では栄養密度が低い。 |

| 保存性 | 乾燥している分、保存性は高め。冷蔵または冷凍保存。 | 水分を多く含むため、保存性は低く、早めに消費する必要がある。 |

| 利用場面 | 家庭での料理以外にも工業的な加工食品に利用される。 | 主に家庭料理で見られる。 |

| 価格 | 安価で市場に広く流通。 | おからと比べて市場での流通は少なく、料理として提供されることが多いため価格がやや高め。 |

初心者にも簡単!おからの基本的なレシピ

おからについて

おからは、豆腐や豆乳を作る際にできる大豆の絞りかすで、低カロリーながら食物繊維やたんぱく質が豊富な食材です。この記事では、初めておからを使った料理に挑戦される方にもわかりやすい、基本的なおからレシピをご紹介します。

おからの基礎知識

おからは、大豆の栄養が凝縮された健康食品として知られています。使い方も多岐にわたり、和食から洋食まで、さまざまな料理に応用が可能です。おからの種類には、生おからと乾燥おからがあり、それぞれ使用方法が異なります。生おからは水分が多く柔らかいため、ハンバーグや和え物などに適しています。乾燥おからは保存が効き、スープの具やベーキング材料としても利用できます。

基本的なおからレシピ:おからハンバーグ

材料(2人分)

- 生おから – 100g

- 合いびき肉 – 150g

- 玉ねぎ(みじん切り) – 1/2個

- 卵 – 1個

- パン粉 – 大さじ2

- 牛乳 – 大さじ1

- 塩 – 小さじ1/2

- こしょう – 少々

- ナツメグ – ひとつまみ

- サラダ油 – 適量

作り方

- 玉ねぎはみじん切りにし、フライパンで透明になるまで炒めて冷まします。

- ボウルにおからと炒めた玉ねぎ、合いびき肉、卵、パン粉、牛乳、塩、こしょう、ナツメグを入れ、しっかりと混ぜ合わせます。

- 混ぜ合わせた材料を6等分にし、丸く成形してハンバーグの形にします。

- フライパンにサラダ油を熱し、ハンバーグを中火で両面焼き色がつくまで焼きます。

- 焼き色がついたら、弱火にし、蓋をして中までしっかりと火を通します。

手軽にできるこのレシピは、おからを使用することでヘルシーながらも満足感のある食事が楽しめます。おからは吸水性が高いので、肉汁を閉じ込めジューシーな仕上がりになります。

おからの活用方法

おからは多用途に使用できる食材で、以下のようなレシピにも応用できます:

- おからクッキー:乾燥おからを利用した低カロリーのスイーツ。

- おからパンケーキ:生おからを生地に混ぜ込んで、食物繊維豊富な朝食に。

- おからの和え物:野菜と和えて、サラダ感覚で楽しめる一品。

- おからドーナツ:外はサクッと、中はもっちりした食感が楽しめます。

おからはそのままだと風味が薄いので、味付けには工夫が必要です。しかし、それがおからの良いところでもあり、さまざまな料理に使える万能食材なのです。

このレシピを参考に、おからを使った料理を楽しんでみてください。おからの可能性は無限大です。健康的で、環境にも優しい選択をする一助となれば幸いです。

初心者でも簡単!卯の花の基本的な作り方

日本の伝統的な家庭料理に欠かせない「卯の花」は、豆腐を主材料としたシンプルで優しい味わいが特徴の一品です。ここでは、初めて卯の花に挑戦する方にも理解しやすいよう、基本的なレシピを専門的かつ詳細に解説していきます。

卯の花の由来と特徴

卯の花は、豆腐を崩して調理した料理で、名称は豆腐の見た目が春に咲く卯の花(うのはな)に似ていることから名付けられました。豆腐本来の風味を活かしつつ、出汁の旨味と絶妙に絡むことで、日本の四季を感じさせる素朴な味わいが楽しめます。

材料(4人分)

- 絹ごし豆腐 – 1丁(約400g)

- 出汁 – 600ml(昆布と鰹節でとったものが理想的)

- 醤油 – 大さじ2

- みりん – 大さじ1

- 塩 – 小さじ1/2

- 薄力粉 – 適宜(豆腐の水分量に応じて)

- 万能ネギ(小口切り) – 適宜

- かつお節 – 適宜(仕上げ用)

下準備

まず、豆腐はキッチンペーパーで包み、重石をのせて水切りを行います。この工程で豆腐から余分な水分を取り除き、崩した際に適度な食感を保つことができます。水切りの時間は約20分を目安にしてください。

調理手順

- 水切りした豆腐を手で細かく崩します。豆腐の崩し方によって、卯の花の食感が左右されるので、お好みの粗さに調整してください。

- 鍋に出汁を入れて温め、みりん、醤油、塩で味を調えます。

- 出汁が温まったら、崩した豆腐を加えます。このとき、火加減は中火に保ちながら、豆腐を崩しすぎないよう注意しましょう。

- 豆腐が出汁になじんだら、薄力粉を少量の水で溶いた「水溶き粉」を少しずつ加えていきます。卯の花のとろみをつけるために重要な工程ですが、ダマにならないように全体をよくかき混ぜてください。

- とろみがついたら、火を止めて万能ネギを散らします。さらに、お好みでかつお節を上から振りかければ完成です。

仕上げのコツとポイント

卯の花は、シンプルな料理だからこそ、出汁の質が味を大きく左右します。可能であれば自家製の出汁を使用し、出汁の風味を最大限に活かすことがポイントです。また、仕上げにかけるかつお節は、ふわっと軽く振ることで、香りが飛ばずに料理に華やかさを加えることができます。

まとめ

卯の花は、初心者でも簡単に作ることができる日本の家庭料理です。基本のレシピをマスターしたら、季節の野菜やきのこを加えてアレンジするのもおすすめです。素朴で温かみのある味わいをぜひご自宅で楽しんでみてください。

締めくくり:日本の食の伝統で体と心を整える 卯の花とおからの魅力

私たちの生活には、意外と見過ごされがちな健康のキーが隠されています。その答えは、私たちの食生活に密接に関連している「豆」にあります。今回、私たちは大豆から作られる卯の花とおからに焦点を当て、その魅力と多岐にわたる利点を詳しく探ってきました。これらの食材は、古代から現代まで、日本の食文化の中心として存在し、私たちの健康や美しさをサポートしてきました。

卯の花とおからは、ただの食材ではありません。彼らは長い歴史を通じて、私たちの体と心に豊かさと健康をもたらすツールとして活用されてきました。日々の食事にこれらを取り入れることで、私たちの体は必要な栄養素を十分に取り入れることができ、体内のバランスも整えることができます。また、美容やダイエットのサポートとしても、卯の花とおからは欠かせない存在です。

さて、読者の皆さん、この情報を手に入れた今、あなたの食生活に変化は訪れましたか?私たちは日常の中で、健康や美しさを追求することができる素晴らしい機会を持っています。それは、卯の花やおからのような、身近ながら奥深い食材を知り、活用することです。

私たちの生活や食習慣は、時代と共に変化してきました。しかし、古代から伝わる健康の知恵や食の文化は、今も私たちに新しい価値をもたらしています。卯の花とおからの力を信じ、あなたの日常に取り入れることで、更なる健康や美しさ、そして生活の質を向上させることができます。

あなたの健康や美しさのため、そして私たちの生活をより豊かにするため、卯の花とおからを活用した食生活をおすすめします。これらの食材を取り入れることで、新たな健康の一歩を踏み出すことができるのではないでしょうか。

雑記ブログ『a thousand stars』の記事を、最後までお読みいただきありがとうございました。