はじめに:心を込めて、筆をとる 『書き初め』の魔法と日本のアイデンティティ

みなさま、こんにちは!

雑記ブログ『a thousand stars』の運営者

ICTエンジニアのまさぽんです。

正月、それは新しい年の幕開け、新たな始まりを告げる日本の神聖な時期です。この時期には、古くから続くさまざまな伝統や文化が息づき、私たちの生活を彩っています。その中でも『書き初め』は、一年の目標や願いを一筆に託して形にする、日本独特の文化として多くの人々に親しまれています。

では、なぜ私たちは新年の始まりに、筆を取り、心の中の思いを紙に綴ろうとするのでしょうか? また、その背後にはどのような歴史や意味が隠されているのでしょうか?

このブログでは、『正月』の『書き初め』の奥深い世界に足を踏み入れ、その魅力や背景、さらにはその持つ力に迫っていきます。古代から現代まで続くこの伝統は、一見すると単なる書き物の一つに過ぎないかもしれませんが、その中には私たちの心や文化、そして日本人としてのアイデンティティが凝縮されています。

正月の清々しい空気の中、筆を取るその瞬間、何を感じ、何を願うのか。その一筆一筆に込められた情熱や希望、そして日本の歴史や文化を共に学び、感じ取っていただくための旅へ、皆さまをお誘いします。読むごとに、新たな発見や感動があることをお約束します。さあ、『書き初め』の深遠なる世界へ、一緒に足を踏み入れてみませんか?

新年の筆先に込められる願い:「書き初め」の伝統と意義

正月、多くの日本人が新しい年を迎える際に行うさまざまな習慣や行事の中で、特に文化的な価値を持つものの一つが「書き初め」です。この伝統的な行事は、新しい年の初めに筆を取って、特定の言葉や句、絵を書くもので、自らの願いや目標を形にするとともに、その年の成功や幸福を祈願する意味が込められています。

【書き初めの起源】

「書き初め」の起源は、中国の古代の習慣にさかのぼると言われています。かつての中国では、新年を迎える際に詩や文章を書くことで、筆の運びを調え、新しい年の始まりを祝うという習慣がありました。この伝統は、日本にも伝わり、平安時代を中心に広まったとされています。

【書き初めの意義】

書き初めの行事は、単に文字を書くだけの行為ではありません。それは、心の中の思いや願いを紙の上に表現するものであり、自らの意識や決意を新しい年に向けて固めるという意味が込められています。また、書くことで心を落ち着け、自己の内面と向き合う時間を持つことができるため、新しい年のスタートを清々しく迎えることができるのです。

【書く内容】

書き初めには、様々な内容が考えられます。一般的には、その年の目標や願いを表す言葉や四字熟語、詩や句などがよく選ばれます。しかし、自分の心の中で大切に思っている言葉や、その年のテーマを自ら定め、それを表現することも可能です。このように、書き初めはその人の心の中を映し出す鏡とも言えるでしょう。

【まとめ】

正月の書き初めは、日本の文化や伝統の中でも、特に心に残るものとして多くの人々に親しまれています。新しい年を迎えるこの時期に、自らの心を紙の上に表現することで、新しい一年のスタートを最良のものとすることができるのです。

平安時代の風を感じる『書き初め』:その起源と文化的変遷

日本の正月の伝統、書き初めは、深い歴史的背景と文化的意義を持つ行事です。その起源や発展をたどることで、日本の文化や歴史をより深く理解する鍵となるでしょう。

【中国からの伝来】

書き初めの起源は、遠く中国の古代の習慣にまでさかのぼります。古代中国では新年を迎える際、詩や文章を書き記すことが、筆致を調えると同時に新しい年の祝いとして行われていました。この伝統は時代とともに変わり、内容や形式も変わってきましたが、新年に何かを書くという習慣そのものは変わりませんでした。この習慣は、日中の文化交流を通じて日本にも伝わってきました。

【平安時代の貴族文化としての書き初め】

日本に伝わった「書き初め」は、平安時代になると貴族の間で特に広まりました。この時代、貴族たちは文化や芸術を極めることが一つのステータスとされていたため、書の技法や内容にも非常に気を使いました。正月に行われる書き初めは、その人の学識や感性を示す重要な場となりました。

また、平安時代の貴族文化の中心には「和歌」がありました。そのため、書き初めには和歌を詠むことが一般的で、その内容は恋愛や風景、四季の移り変わりなど、当時の貴族たちの生活や心情を反映したものでした。

このように、書き初めは単に文字を紙に記すという行為を超えて、文化や歴史、時代の背景と密接に関わってきたものなのです。

【まとめ】

「書き初め」という習慣は、古代中国からの伝統と日本独自の文化が結びついて形成されてきました。平安時代の貴族文化との関わりを知ることで、この行事の深い意味や背景を感じ取ることができます。新しい年を迎えるこの特別な時期に、歴史の中で培われてきたこの伝統を継続することは、日本文化の魅力と深さを再認識することにもつながります。

日本の新年の伝統:『書き初め』の心と技の探求

正月の「書き初め」は、単なる文字を書く行為を超えた、深い意味を持つ伝統的な行事として多くの日本人に親しまれています。新年の幕開けに行われるこの習慣は、自身の内面を映し出すとともに、書道の技術の向上を追求する場でもあります。

【新年の抱負や願いを込めて】

書き初めは、新しい年に対する抱負や願いを込めた行為として、古くから行われています。これは、新しい一年を迎えるに当たっての自身の気持ちや目標を明確にすることで、その年をより良く過ごすための方針や目指すべき道を示すものです。

特定の言葉や句、そして詩や詞を選ぶことで、それぞれの人がその年に何を大切にし、何を達成したいと考えているのかが現れます。また、この行為を通して、心の中に秘められた想いや願いを具体的な形にすることで、より強い意識や決意を持って新しい年を迎えることができます。

【書写・書道の技術向上を目指して】

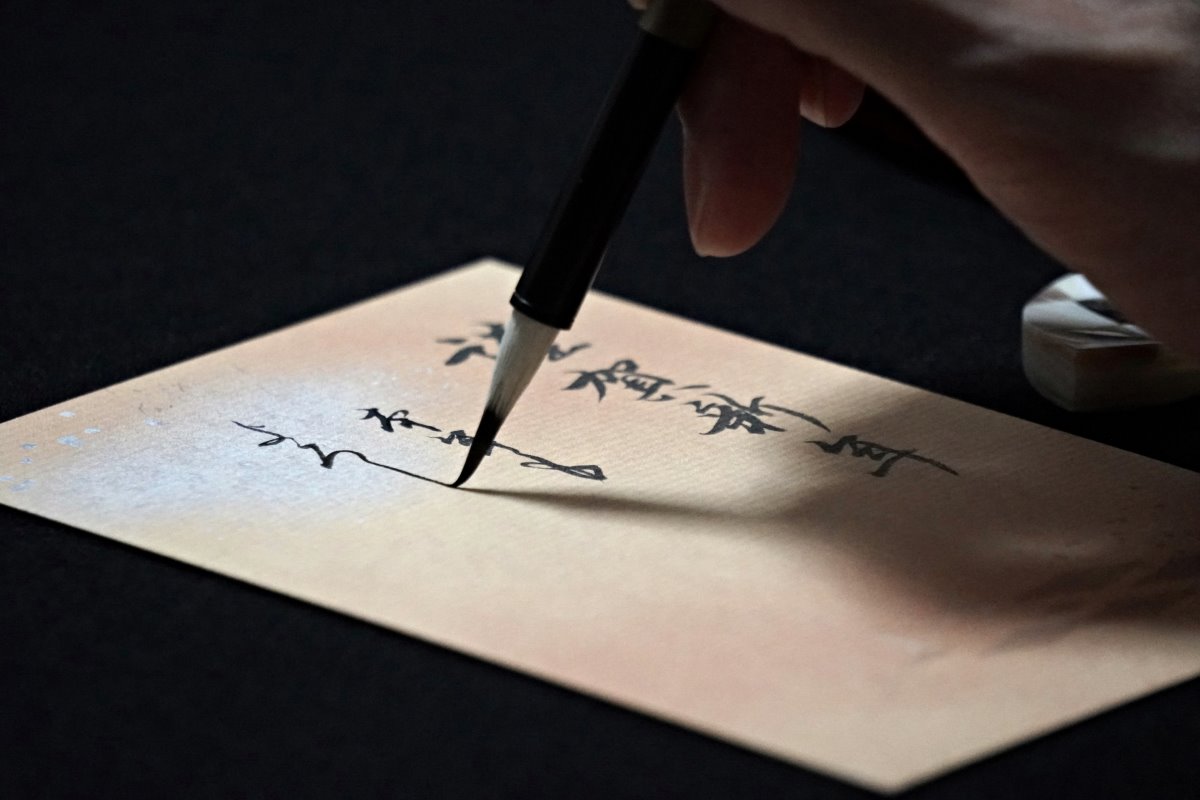

一方で、書き初めは書写・書道の技術を磨く絶好の機会ともされています。書とは、文字を美しく表現する技術だけでなく、筆を持つ者の心の動きや感情、考えを映し出すものです。新年の書き初めは、この技術や感性を試す場としても非常に価値があります。

筆の運びや筆圧、文字の配置など、書の技術を磨くための要素は数多く存在します。書き初めを通してこれらの技術を意識的に練習することで、書道の技術向上を目指すことができます。

【まとめ】

書き初めは、新しい年の抱負や願いを込めた行為としての側面と、書の技術を磨くための側面を併せ持っています。この伝統的な行事を通じて、私たち自身の心や技術を磨くことができるのです。正月のこの特別な時間を利用して、新しい一年の準備と成長を追求することは、日本文化の美しさを再認識する素晴らしい機会と言えるでしょう。

日本の正月風物詩:『書き初め』の文化的変容と歴史を紡ぐ過去、現在、未来の交差点

正月の書き初めは、多くの日本人が行う伝統的な行事として知られています。その形式や内容は時代とともに変わり、現代では様々なスタイルやテーマで行われるようになっています。ここでは、伝統的な書き初めの風景から現代の学校や家庭での様子、さらには流行の題材や人気の言葉について詳しく見ていきましょう。

【伝統的な書き初めの風景】

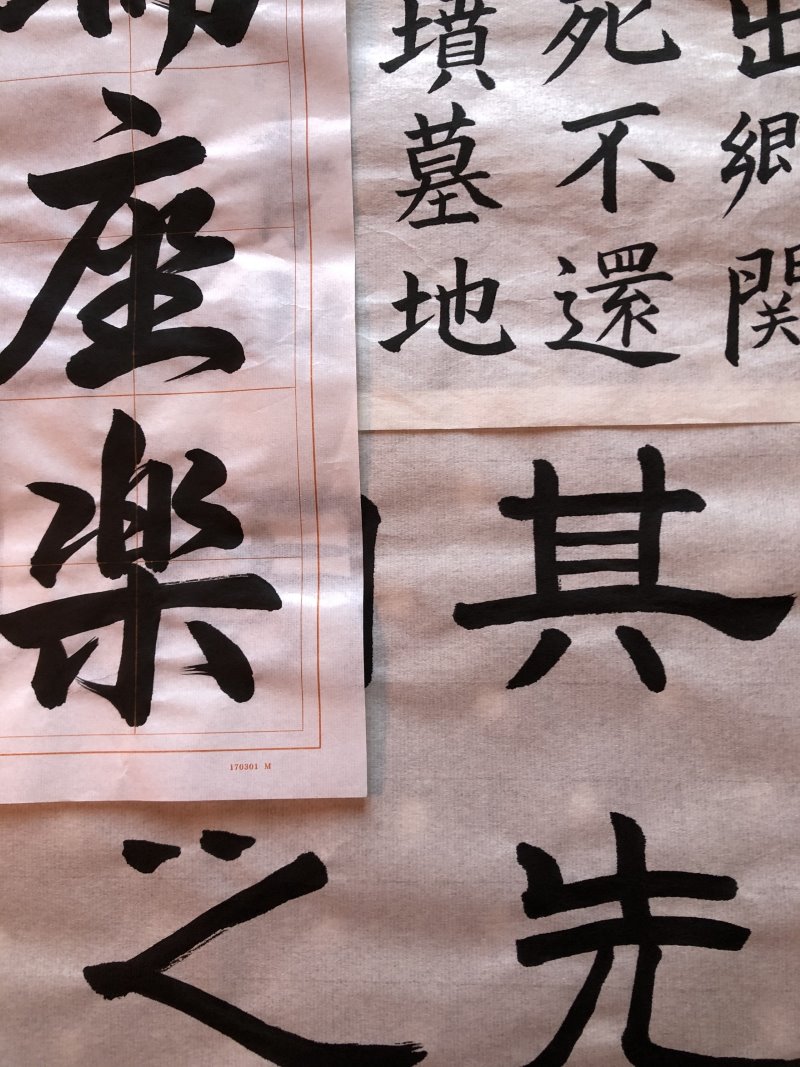

伝統的な書き初めの風景は、厳粛で荘重な雰囲気が特徴です。清らかな和室に、白い半紙と墨、硯を用意し、じっくりとした時間をかけて筆を進める。その際、書かれる言葉や詩は、古典的なものが選ばれることが多く、先人の知恵や哲学、美意識が込められています。この風景は、日本の伝統や歴史を色濃く感じさせるものとなっています。

【学校や家庭での書き初め】

現代の学校や家庭での書き初めは、よりカジュアルなものとなっています。学校では、新学期を迎えることを意識して、自らの目標や抱負を書き留める機会として取り入れられることが多いです。また、家庭では、家族みんなで集まって楽しく書き初めを行う様子も見られます。子供たちは好きな動物、夢や願いを描くことも。

【流行りの題材や人気の言葉】

時代とともに、書き初めのテーマや題材も変化しています。テレビや映画、音楽などのエンターテインメントから影響を受けた題材や、SNSで流行ったキャッチフレーズなど、現代の文化や風潮を反映したものが選ばれることが増えています。これらは、その年の流行や社会の動きを知る手がかりともなります。

【まとめ】

書き初めの行事は、古くからの伝統を守りつつも、時代とともに変化し進化してきました。伝統的な風景から現代のカジュアルな形式まで、その多様性は日本の文化や歴史の深さを感じさせます。正月のこの特別な時間を通じて、過去と現在、そして未来をつなぐこの伝統を楽しむことができるのです。

筆文字の芸術:道具の選択から手入れまで

日本の書写・書道は、その独特の美しさと技術により、国内外で高い評価を受けています。その背景には、使用される道具の選び方やその取り扱い方にも大きな秘密があります。伝統的な書道具、筆、墨、硯、半紙の選び方や正しい使い方、そして手入れ方法について、初めての方でも理解しやすいよう詳しく説明します。

【筆、墨、硯、半紙の選び方】

- 筆:筆の選び方は、その使用目的や好みによります。初心者には、硬めで筆の動きが安定するものがおすすめです。また、動物の毛の種類(羊毛、馬毛、狸毛など)によっても筆の特性が変わるため、それぞれの特性を理解することが重要です。

- 墨:墨には固形の墨と液体の墨があります。初心者には、固形の墨を水で擦って使うものが向いています。自分の好みの濃さに調節できるため、書の特性を学ぶ上で役立ちます。

- 硯:硯は、墨を擦るための道具です。石の硬さや形状によって、墨の出方や使い心地が変わるため、自分の好みに合わせて選ぶことが大切です。

- 半紙:半紙にはさまざまな種類があり、その吸収性や風合いが異なります。初心者には、筆の動きがスムーズに行えるものを選ぶと良いでしょう。

【書道具の正しい使い方と手入れ】

- 筆:筆を使用する前には、水で十分に湿らせてから墨に浸します。使い終わった後は、水でよく洗い、筆の形を整えてから吊るして乾燥させます。

- 墨:固形の墨は、硯に少量の水を入れて、円を描くようにゆっくりと擦ります。濃さを均一にするためには、十分な時間をかけることが必要です。

- 硯:硯は使用後、水できれいに洗ってから自然乾燥させます。洗剤を使用すると、石の表面が変質する可能性があるため避けましょう。

- 半紙:半紙は湿気を避け、平らな場所で保管することが大切です。また、手触りを優しく感じられるように、手を清潔に保つことも必要です。

【まとめ】

書写・書道の奥深さは、使用する道具の選び方や取り扱いにも現れています。適切な道具を選び、その特性や手入れ方法を理解することで、より高い技術や美しい字を目指すことができるでしょう。日本の書道は、その繊細な表現とともに、伝統的な道具の持つ魅力を感じることができる素晴らしい芸術です。

【現代の人々の新年の過ごし方と書き初めの関連性】

正月、特に新年は、多くの国や文化で新しいスタートを祝う時期として認識されています。日本においても、この時期は家族や友人との絆を深めるための伝統的な行事や習慣が数多く存在します。その中でも「書き初め」は、新年の抱負や願いを形にすることで、新しい1年を迎える準備の一部として多くの日本人に受け継がれてきました。では、現代の日本人の新年の過ごし方と、この書き初めとの関連性はどのように成り立っているのでしょうか。

【現代における正月の過ごし方】

現代の日本において、正月は休暇をとる人が多く、都市部から地方の実家に帰省する人々であふれます。正月三が日には、初詣をするために神社や寺を訪れ、おみくじを引いたり、新しい年の安全や健康、成功を祈願します。家族団らんの時間も増え、特別な料理やおせち料理を楽しむことが一般的です。

【書き初めとの関連性】

「書き初め」とは、文字通り新年の初めに行う書き物を指します。これは、新しい年の目標や抱負を一言や一文に込めて書き留める習慣です。現代においても、この書き初めは新年の過ごし方の一部として多くの家庭や学校で行われています。

書き初めは、自分自身の新年の抱負や願いを形にする行為であり、それを通じて自己反省や自己啓発の機会ともなります。また、現代の忙しい生活の中で、手を使って文字を書くことの大切さや、自分の心の中を静かに見つめ直す時間としても価値があると言えるでしょう。

【まとめ】

正月の伝統的な過ごし方と「書き初め」は、新しい年を迎えるための心の準備として、現代の日本人にとっても重要な位置を占めています。物事のデジタル化が進む現代社会においても、書き初めのような伝統的な行事が、自分と向き合う時間や新しい年への意気込みを表現する手段として、多くの人々に受け入れられているのです。

日本の心、未来の価値:「書き初め」とその継承の重要性

日本の文化は、古くからの伝統と現代の価値観が織りなすユニークなものであり、その中で「書き初め」は新年を迎える際の大切な習慣の一つとして、長きにわたって多くの日本人に受け継がれてきました。では、この「書き初め」という伝統が未来の世代にどのような意義を持つのでしょうか。

【自己表現の大切さ】

書き初めは、自分の抱負や願いを文字に表現することから、自己表現の大切さを教えてくれます。文字を書くことで、感じていることや考えていることを整理し、はっきりと伝える力が育まれる。この力は、未来の社会においてもコミュニケーション能力として非常に価値があると言えます。

【伝統へのリスペクト】

書き初めを通して、古くからの伝統や文化へのリスペクトや尊敬の気持ちを育むことができます。これは、自国の文化や歴史に誇りを持つとともに、他の国や文化にも開かれた心で接する姿勢を形成する基盤となります。

【瞑想的な時間の提供】

デジタル化が進む現代社会において、心を落ち着けて自分の内面と向き合う時間は、精神的な安定やストレスの軽減に繋がります。書き初めは、そのような瞑想的な時間を提供してくれる貴重な習慣です。

【未来への展望】

書き初めの伝統を受け継ぐことで、未来の世代も自分たちの抱負や願い、そして前向きな気持ちを文字に込めることの大切さを理解することができます。これにより、新しい年を迎える際の心構えや意識が高まり、一年を有意義に過ごすための力となります。

【結び】

書き初めという伝統は、単に文字を書く行為以上の深い意義を持っています。それは、自己の成長や社会への貢献、さらには未来の世代への繋がりとして、私たちに多くの価値をもたらしてくれるのです。このような伝統を大切にし、未来へと繋げていくことが、文化の継承や社会の発展において不可欠であると言えるでしょう。

日常に息づく伝統:「正月」と「書き初め」の不変の価値とその伝統の継承

日本の文化は、古から現代にかけて数々の変遷を経てきましたが、その核心にあるのは私たちの日常の中に息づく伝統的な価値観や慣習です。『正月』と『書き初め』は、新しい年の始まりにおけるその最も象徴的なものと言えるでしょう。

書き初めは単なる習慣や風物詩ではありません。それは、私たちが新たな一年に何を期待し、どんな気持ちで過ごしたいのかを自分自身に問いかける瞬間です。そして、その答えを文字に託すことで、自らの心の中に新年の目標や願いを刻むのです。

日本の歴史の中で、多くの先人たちがこの「書き初め」の習慣を通じて、新年の抱負や希望を紡いできました。それは、一人ひとりが自分の生きる世界において、何を大切にし、どんな未来を築いていきたいのかということを考えるための時間であったのです。

現代の私たちも、この伝統を継承し、自分自身の中の小さな火種を大切に育てていくことで、新しい年の希望や挑戦、そして夢に向かって一歩ずつ進んでいく力を得ることができます。

また、正月のこの期間は、家族や友人との絆を深める大切な時でもあります。書き初めの伝統を共有し、それぞれの思いや願いを共有することで、人々の間の絆がさらに深まることでしょう。

このブログを通して、『正月』の『書き初め』の深い意味や価値を再認識し、新しい年に向けての気持ちを高めていただければ幸いです。そして、この伝統を次の世代にもしっかりと継承していくことの大切さを感じ取っていただけたらと思います。

最後に、新しい年が皆さまにとって素晴らしいものとなり、書き初めの伝統がさらに心の中で輝く存在となることを心より願っています。

雑記ブログ『a thousand stars』の記事を、最後までお読みいただきありがとうございました。