- はじめに:『論語』を読み解く 古代中国の知恵が示す現代への道

- 孔子からのメッセージ:現代に生きる古典の教訓

- 孔子の生涯と哲学:現代への叡智としての『論語』

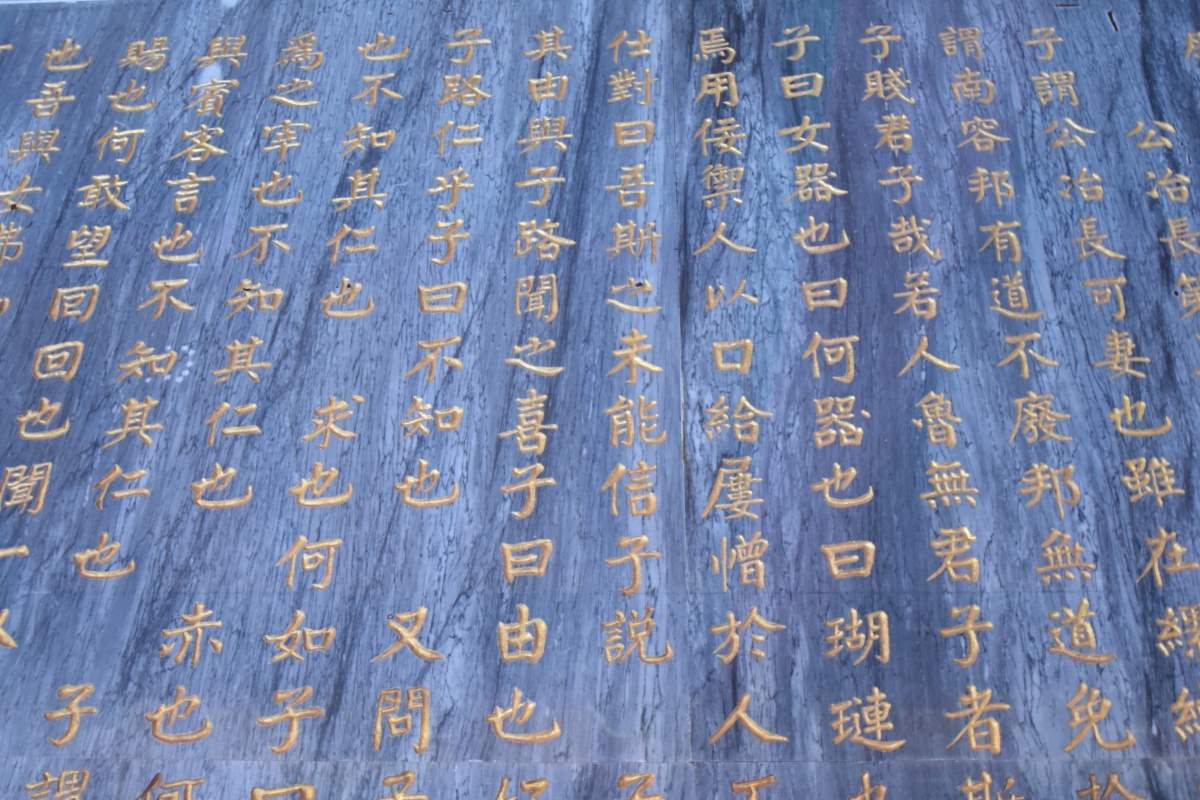

- 『論語』とは何か:成立背景から学術的探究まで

- 『論語』にみる倫理と行動規範:仁義礼智信を中心に

- 徳を持つリーダー:孔子の経営哲学への応用

- 『論語』解読:古代智慧の現代への伝承

- 孔子『論語』の名言集:現代に生きる古典的教訓

- 孔子の智慧を活かす: 社会活動における『論語』の応用

- ケーススタディ:『論語』の『仁義礼智信』の精神に基づく企業文化の構築

- デジタル世代と『論語』: 古典を受け継ぐ若者たち

- よくある質問(FAQ): 孔子の「論語」の教えに照らされる現代の生活

- 孔子の智慧を現代に活かす: 『論語』から学ぶ生き方

- 締めくくり:時を超えて息づく智慧、『論語』と現代

はじめに:『論語』を読み解く 古代中国の知恵が示す現代への道

みなさま、こんにちは!

雑記ブログ『a thousand stars』の運営者

ICTエンジニアのまさぽんです。

歴史の夜明けより、人類は智慧を求め、生の意味を解き明かそうとしてきました。古代中国の偉大な思想家である孔子は、その長い探求の中で輝く灯火の一つです。彼の教えは、『論語』という一冊の書物に結晶化され、世代を超えて数千年にわたって人々の心と行動に影響を与え続けてきました。しかし、私たちはなぜ今、21世紀のデジタル時代に、この古代の智慧に目を向けるべきなのでしょうか?このブログでは、孔子の智慧が、現代生活においてどのようなヒントや教訓をもたらすかを探求します。

『論語』は単なる哲学書ではありません。それは、人間の心理、倫理、リーダーシップ、社会関係など、生きる上での基本的な側面を包括的に扱っています。孔子の教えは、単に古典的な知識の蓄積としてではなく、現代の複雑さの中で道を見つけ、バランスを保ち、充実した生活を送るための実用的な道具として価値があります。彼の思想は、変化する時代や文化を超えた普遍性を持ち、現代人が直面する個人的および社会的課題に対する貴重な洞察を提供してくれます。

このブログは、『論語』の重要な教訓を紐解き、それらが現代生活にどのように適用できるかを探ります。倫理経営からリーダーシップ、教育革新まで、様々な現代的な文脈で孔子の教えがどのように活かされているかを見ていきましょう。さらに、この古典を初めて学ぶ方々へのアドバイスや、深い理解を求める方々への洞察、そして『論語』を日々の生活に取り入れるための実践的なアドバイスも提供します。

さあ、数千年の時を超えた智慧の旅に出発しましょう。『論語』から紐解く『孔子』の智慧は、現代生活においてあなたの心に光を与え、より良い自己へと導く羅針盤となるでしょう。孔子がたどった道は、今もなお新たな発見と成長への招待状を私たちに手渡しています。このブログが、その招待状を受け取り、智慧の探求を開始するための一歩となることを願っています。

孔子からのメッセージ:現代に生きる古典の教訓

a. 孔子と『論語』の時代背景

孔子(紀元前551年 – 紀元前479年)は、春秋時代の中国に生まれた哲学者、教育者であり、彼の思想は後世に絶大な影響を与えました。当時の中国は、諸国が争い、道徳や秩序が失われつつある不安定な時代でした。孔子はこの混沌とした時代背景の中で、「仁」や「礼」などの倫理観を核とした社会秩序の再構築を提唱しました。彼の教えは後の弟子たちによって『論語』として編纂され、儒教の中心的なテキストとなります。

b. 『論語』の影響力と現代社会への意義

『論語』は、孔子とその弟子たちの言行を記録したもので、古代中国だけでなく、東アジア文化圏全体においても長きに渡り絶大な影響力を持ち続けています。その智慧は、個人の道徳性や政治倫理、教育思想など、多岐にわたります。現代社会においても、その価値観は人間関係の構築、リーダーシップの理念、倫理的な問題解決など、多くのヒントを提供してくれます。この普遍的な教えは、時代を超えて私たちの生活に深く根ざしたものとなっています。

c. 本記事の目的と構成

この記事の目的は、孔子の智慧が詰まった『論語』を深く理解し、それを現代生活にどのように活かすことができるかを探求することです。はじめに孔子と『論語』の時代背景を振り返り、その後に『論語』の影響力と現代社会への意義を探ります。そして、本文では『論語』から抽出した主要なテーマや教えを現代の視点で解説し、それらが現代の私たちの生活にどのように適用されるかを詳しく分析します。孔子の教えを現代生活に落とし込むことで、より豊かな人生を送るためのヒントを得ることができるでしょう。

孔子の生涯と哲学:現代への叡智としての『論語』

a. 孔子の生涯

孔子は紀元前551年に現在の中国山東省に位置する曲阜に生まれました。彼の本名は孔丘(こうきゅう)で、孔子とは「孔氏の先生」という意味です。貴族の末裔であるものの、家は貧しく、若い頃から様々な職を経験しました。孔子は学問に熱心で、とりわけ古代の儀礼や音楽、詩、歴史に造詣が深かったとされます。30代になると教育者としての活動を始め、政治家としても活躍しましたが、理想とする政治を行うことはできませんでした。晩年は弟子たちとともに各地を遊説しながら教えを広め、紀元前479年に73歳で世を去りました。

b. 孔子の哲学と教育思想

孔子の哲学の核心は「仁」と「礼」にあります。「仁」は他者に対する深い思いやりや愛を意味し、「礼」は社会的な規範や儀礼を指します。彼は、これらの倫理を日常生活の中で実践することにより、個人の道徳性を高め、社会秩序を保つべきだと考えました。また、孔子は教育の重要性を強調し、「知」と「行」の一致を重んじました。彼にとって教育は単なる知識の伝達ではなく、倫理的な人間形成の過程であり、すべての人が教育を受ける権利があると主張しました。

c. 孔子の弟子とその影響

孔子は生涯で3,000人以上の弟子を指導し、そのうち72人が特に優れていたとされます。彼の死後、弟子たちは孔子の教えを広めるために各地で活動しました。代表的な弟子には、政治家としても活躍した子貢(しこう)、孔子の思想を体系化したことで知られる曾子(そうし)などがいます。これらの弟子たちによって孔子の教えは後世に伝えられ、『論語』として編纂されました。これらの文献は、後の儒教の発展に大きな影響を与え、中国のみならず東アジア全体の思想、文化、政治に深い影響を及ぼしました。

『論語』とは何か:成立背景から学術的探究まで

a. 『論語』の成立と編纂過程

『論語』は孔子とその弟子たちの言行録として知られ、孔子の死後、弟子たちによって口伝えられた教えが基になっています。その後、弟子たちの弟子たちによって記録され、最終的に紀元前479年から紀元前221年の間に成立したとされています。『論語』は初期の儒教の文献として非常に重要であり、さまざまな手によって編纂されたため、異なる版が存在します。しかし、一般的には孔子の弟子である曾子の編集によるものが最も信頼性が高いとされています。

b. 『論語』の章節と主要テーマ

『論語』は全20篇から成り立っており、各篇はさらに短い章に分かれています。この中には、孔子及びその弟子たちの言行が記されており、政治、倫理、教育、人間関係など多岐にわたるテーマが含まれています。『論語』の中心的な主題は「仁」、「礼」、「孝」、「忠」などの倫理的な価値観であり、これらは社会秩序の基盤となるものとされています。また、君子の理想像、適切な政治運営の方法、教育の重要性など、人間としての成長と社会の調和を目指す孔子の思想が随所に見られます。

c. 『論語』の学術的価値と教育への応用

『論語』は単なる古典文学作品にとどまらず、その学術的価値は計り知れません。中国の哲学、倫理学、政治学、教育学など様々な分野の基礎となっており、その思想は後の儒教の発展に大きな影響を与えました。また、『論語』は人間としての徳を如何に培うか、どのように社会に貢献するかという点において、今日の教育現場においても有用なヒントを与えてくれます。特に、個人の自己改善と社会貢献の重要性は、現代社会においても普遍的な価値を持ち続けています。

『論語』にみる倫理と行動規範:仁義礼智信を中心に

a. 仁(人間愛)の智慧

孔子の教えの中心にある「仁」は、人間愛や博愛の精神を意味します。孔子は、「己の欲する所を人に施せ」と説き、自分がされて嬉しいことは他人にもするべきだと述べています。現代社会では、この教えは共感、理解、思いやりといった対人関係の基本として重要であり、仁の精神は家庭、職場、社会全体における調和と平和を促進する基盤となり得ます。

b. 義(正義)の智慧

「義」は正義や道徳的正しさを意味し、利己的な欲望に囚われず、正しい行動を取ることを重視します。孔子は利益を追求するよりも義を重んじることを強調しており、これは現代社会における公正や倫理の問題、例えばビジネスや政治の決断においても大きな意味を持ちます。

c. 礼(礼儀)の智慧

「礼」とは礼儀や儀式を指し、社会的な秩序や調和を維持するための行動規範です。孔子は、礼を通じて個人と社会が調和することを教え、これは今日のビジネスマナーや国際関係などにも応用されています。

d. 智(知恵)の智慧

「智」とは知恵や知識を意味します。孔子は学問と反省の重要性を説き、真の知恵は経験と学びから生まれると述べています。現代社会では、絶え間ない学びと自己改善が求められるため、孔子の「智」の概念は非常に関連性が高いです。

e. 信(誠実)の智慧

最後に、「信」は誠実や信頼を意味します。孔子は言行一致の重要性を説き、誠実さは人間関係や社会の信頼構築に不可欠だと考えていました。これは現代のどのような関係においても基本となる価値観であり、信頼と誠実さは個人の評判や企業のブランドイメージを築く上で欠かせない要素です。

徳を持つリーダー:孔子の経営哲学への応用

a. リーダーシップと経営哲学

孔子はリーダーシップに関して多くの教えを残しています。彼はリーダーに「徳」を持つことの重要性を説いており、「民を教えて善ならしむるに足り」と述べ、リーダーが率先して模範を示し、教育を通じて人々を導くべきだと強調しています。現代の経営哲学においても、これはトップダウンのリーダーシップ、倫理的なビジネス慣行、そして企業文化の形成に直接関連しています。真のリーダーは、権力や地位ではなく、徳によって人々を導くべきだという孔子の教えは、現代の経営者やリーダーにとっても重要な教訓です。

b. 教育と人材育成

孔子は教育の価値を非常に高く評価していました。「学びて時に之を習ふ、亦た説ばしからずや」という彼の言葉は、絶えず学び、知識を身につける重要性を強調しています。現代社会において、教育は人材育成の基盤となっており、生涯学習は個人の成長だけでなく、企業や社会全体の発展にも寄与しています。孔子の教えは、個々のポテンシャルを最大限に引き出すために、教育が持つ力を再認識させてくれます。

c. 個人の道徳と倫理

「論語」には個人の道徳性と倫理に関する教えが数多く含まれています。孔子は「身正不令而行、令不行乎」と述べ、自身の行動と道徳性が整っていなければ、他人に何を命じても従われないだろうと説いています。この考え方は、現代社会においても個人の誠実さや責任感が重要であることを示しており、私たち一人ひとりが社会の構成員としての倫理的責任を自覚することの大切さを教えてくれます。

d. 社会正義と政治哲学

孔子はまた、社会正義と政治体制についても深い洞察を示しています。「上下交徳、国の治まる」との言葉には、上層と下層の間で徳が交わされ、互いに影響を与え合うことで国が治まるという考えが込められています。これは現代の社会正義や政治哲学においても、政治リーダーや公務員が高い倫理観を持ち、社会のすべての階層が相互の尊重と公正に基づいて交流すべきだという強いメッセージとして受け取ることができます。

e. 家族と人間関係

孔子の教えは、家族関係や人間関係にも深く根差しています。「其の親に仁ならずんば、其の子に孝ならず」との言葉には、親が仁(博愛の心)をもって接することで、子もまた孝行を尽くすという思想が込められています。現代社会においても、家族間の愛情や理解は、健全な社会を築くための基礎となります。孔子の教えは、人間関係を豊かにし、互いに支え合うコミュニティの構築へと導く智慧を提供してくれます。

『論語』解読:古代智慧の現代への伝承

a. 古典文献としての『論語』

『論語』は、約2500年前の古代中国で編纂された、孔子とその弟子たちの言行録です。このテキストは、孔子の思想や教えを後世に伝えるため、弟子や孫弟子によって編集されました。古典文献としての『論語』を理解するためには、当時の社会状況や文化背景、言葉の使い方を学ぶことが不可欠です。これにより、孔子の教えが持つ歴史的文脈とその時代精神を理解することができます。

b. 『論語』の解釈の多様性

『論語』は単なる哲学書ではなく、倫理、政治、教育など多岐にわたる主題を扱っています。それぞれの章節は、特定のテーマに基づいて孔子の思考や教えが語られていますが、これらの教えは時代や読者によって異なる解釈を生むことがあります。例えば、一つの箴言が倫理的な教訓として読むこともできますし、政治的な戦略として解釈することも可能です。このように、『論語』を読む際には、多様な視点からテキストを捉える柔軟性が求められます。

c. 『論語』研究の現状と課題

現代では、『論語』は世界中で研究され、多くの学者によって様々な視点から解釈されています。その学術的価値は非常に高く評価されており、教育、哲学、歴史など多くの分野で参照されています。しかし、古典文献であるため、原文の解釈や翻訳には多くの困難が伴います。また、現代社会における応用についても、孔子の教えをどのように現代的な文脈に落とし込むかが大きな課題となっています。『論語』研究は、これらの課題を乗り越え、古代中国の智慧を現代に活かすことを目指しています。

孔子『論語』の名言集:現代に生きる古典的教訓

「論語」は、現代社会にも通じる人間性、倫理、教育、そして政治に関する深い洞察を私たちに提供しています。孔子の教えは、彼とその弟子たちの対話形式で記されており、彼の知恵が古典的かつ普遍的な価値を持っていることを示しています。

『論語』の普遍性と現代への適用

孔子の教えは、その普遍性において特筆すべきです。彼の提唱する倫理観は、家庭、社会、国家といったあらゆるレベルでの人間関係において、今日でもなお重要な役割を果たしています。また、孔子は教育の価値を強調し、個人の道徳的および知的成長が社会全体の発展に不可欠であると考えました。これらの視点は、現代においても個人の自己実現や持続可能な社会発展のための基盤となり得ます。

孔子の名言に学ぶ

ここでは『論語』に記された名言のいくつかを紹介し、それぞれに含まれる教訓を掘り下げてみましょう。

「学而時習之、不亦説乎」

学んで時々それを習うことは、また喜ばしいことではないか。

「知之者不如好之者、好之者不如楽之者」

事を知る者はそれを好む者に及ばず、好む者はそれを楽しむ者に及ばない。

「己欲立而立人、己欲達而達人」

自分が立つことを欲するならば他人を立たせ、自分が達することを欲するならば他人を達させる。

「君子独立不惑、群居終日警惕」

君子は一人でいても迷わず、人々と一緒にいても終日警戒心を失わない。

「仁者安仁、知者利知」

仁の人は仁に安んじ、知の人は知を利する。

「見賢思齊焉、見不賢而内自省也」

賢者を見れば自らもそれに等しくなろうと思い、不賢者を見れば内心を反省する。

「不患人之不己知、患不知人也」

他人に理解されないことを悩むのではなく、自分が他人を理解できないことを悩むべきだ。

「三人行、必有我師焉」

三人行けば、必ず我が師がいる。

「中庸之為徳也、其至矣乎!民鮮能久矣」

中庸は徳である、その至りて最も難しいことだ、人々はなかなかそれを長く続けられない。

「学而不思則罔、思而不学則殆」

学んで思わざれば罔(まど)うに至り、思って学ばざれば殆(あやう)いに至る。

「逝者如斯夫、不舍晝夜」

過ぎ去る者はまさにこのようにして止まず、昼夜を舍てず。

「道不同、不相為謀」

道が同じでなければ、計画を共にすべきではない。

「君子周而不比、小人比而不周」

君子は広く公平であるが、小人は偏って公平でない。

「君子喻於義、小人喻於利」

君子は義をもって物事を理解し、小人は利をもって物事を理解する。

「唯仁者能好人、能恶人」

ただ仁の人のみが人を好むことができ、また人を憎むことができる。

「志士仁人、無求生以害仁、有殺身以成仁」

志を持つ者、仁人は生きることを求めて仁を害することなく、また仁を成し遂げるために身を殺すこともある。

「君子和而不同、小人同而不和」

君子は調和を保ちながら異なる意見を持ち、小人は意見が同じでも調和を保たない。

「知者不惑、仁者不憂、勇者不懼」

知者は迷わず、仁者は憂えず、勇者は恐れず。

「子貢問友、子曰『忠告而善道之、不可則止、毋自辱焉』」

子貢が友について問うた時、孔子は言った、「忠告して善い道を教えよ、聞かないときはやめよ、自らを辱めてはならない

「貧而無怨難、富而無驕易」

貧しくても不平を言わないのは難しいが、富んでも驕らないのは易しい。

孔子の智慧を活かす: 社会活動における『論語』の応用

a. 日常生活での『論語』の智慧

日常生活の中で『論語』の智慧を実践することは、心豊かな人生を送るための鍵となります。例えば、「己の欲せざるところ、人に施す勿れ」という教えは、自分が嫌だと思うことは他人にもしないようにという「己欲勿施于人」の思想を表しています。これは、他者を尊重し、思いやりの心を持つことの大切さを示しており、対人関係の潤滑油となります。また、「学びて時にこれを習う、亦た楽しからずや」という言葉は、継続的な学習と実践の重要性を教えています。これにより、自己成長の道を歩む上での励みとなります。

b. 職場での『論語』の適用

職場では、『論語』の教えをリーダーシップやチームワークの向上に活かすことができます。孔子は、「人を動かすには徳をもってすべきであり、徳をもってすれば喜んで従う」と説いています。これは、上司やリーダーが徳を積み、態度や行動で模範を示すことの重要性を示しています。また、「過ちて改めざる、これを過ちという」という言葉は、ミスを恐れず、それを学び成長の糧とする姿勢が重要であることを教えています。

c. 社会活動とボランティアへの応用

社会活動やボランティア活動において、『論語』の教えは、公共の利益と社会正義を追求する精神を養うことに寄与します。孔子は、「己の立たんと欲するところに人を立たし、己の達せんと欲するところに人を達せ」と説き、他者の成功や幸福を支援する精神を強調しています。この思想は、無償の奉仕や共感に基づく社会貢献の大切さを示しており、ボランティア活動の本質を反映しています。

ケーススタディ:『論語』の『仁義礼智信』の精神に基づく企業文化の構築

a. よくある企業の倫理経営

『論語』の智慧は、倫理経営においてもその価値を発揮しています。例えば、一部の企業は「仁義礼智信」の価値観を企業倫理として採用し、長期的な信頼と持続可能なビジネスモデルを築いています。これは、孔子の教えである「己の欲せざる所は人に施すことなかれ」という思想に基づき、利己主義ではなく、社会全体の利益を考えた経営を行うことを意味します。これにより、消費者、従業員、地域社会との良好な関係を築き、企業の社会的責任を果たすことに繋がっています。

b. よくあるリーダーシップの模範

『論語』に基づくリーダーシップは、多くの成功事例において模範とされています。特に「君子は義に固執し、道に従う」という孔子の言葉は、リーダーが倫理と道徳を重視し、正しい道を歩むべきであると説いています。この教えに倣ったリーダーは、正直さと透明性をもって行動し、信頼と尊敬を集め、チームや組織をより大きな成功へと導いています。また、「聞くことに厭わず、学ぶことに飽きず」の精神を持つことで、常に成長を続けることができます。

c. よくある教育分野での革新

教育分野においても、『論語』の智慧は多大な影響を与えています。孔子は「教えることと学ぶことは同時に行われる」と述べており、これは教育者と学習者の間の相互作用の重要性を強調しています。この教えに基づいた教育プログラムでは、教師は知識の伝授者だけでなく、学生の発展を促すメンターとしての役割も果たします。これにより、学生は能動的に学習に参加し、批判的思考力や創造力などの21世紀スキルを身につけることができます。

デジタル世代と『論語』: 古典を受け継ぐ若者たち

a. テクノロジーと『論語』

テクノロジーの進歩は『論語』研究に革命をもたらしています。人工知能や機械学習を活用したテキスト分析ツールにより、古典文献の新たな解釈が可能になっています。また、バーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)技術を使った教育ツールにより、ユーザーは古代中国の世界に没入し、孔子の教えをより直感的に理解することができます。このような技術革新は、『論語』の智慧を次世代に継承し、より幅広い受け手に届ける手段を提供します。

b. グローバル社会と『論語』の普及

グローバリゼーションの進展は、『論語』の教えが世界中に普及する機会を増やしています。デジタルメディアとインターネットの普及により、『論語』のテキストやその解釈は世界中の人々が容易にアクセスできるようになりました。また、多文化間の対話を促進することで、異なる文化背景を持つ人々が孔子の智慧から学び、それを自分たちの文化や状況に適応させることが期待されています。『論語』の教えが多様な文化に根付き、世界的な知恵として認められることで、人々の心を一つにする力を持つことになります。

c. 若い世代への教育と智慧の継承

若い世代への教育と『論語』の智慧の継承は、文化の持続性を確保する上で重要です。現代の教育システムに『論語』の教えを組み込むことで、若者は古典的な倫理観、道徳観、そして人間関係の築き方を学ぶことができます。これにより、彼らは社会的な課題に対する深い理解を持ち、より良い社会の構築に貢献できる人材として成長することができます。また、若者たちが『論語』の教えを自分たちの生活に適応させることで、古典的な知恵が現代的な文脈で再解釈され、新たな価値を生み出すことにも繋がります。

よくある質問(FAQ): 孔子の「論語」の教えに照らされる現代の生活

a. 『論語』の入門者向けアドバイス

『論語』を学び始めるにあたり、初心者はまずその背景と成立の歴史について理解することが重要です。孔子とその弟子たちの時代背景を知ることで、テキストの内容がより深く理解できます。また、『論語』は断章的な記録で構成されており、各章を独立した教訓として捉えるのではなく、全体の文脈の中で理解することが大切です。さらに、古典中国語に特有の表現や意味合いに慣れるため、現代語訳と対照しながら読み進めることをお勧めします。

b. 孔子の教えを深く理解するためのポイント

孔子の教えを深く理解するには、『論語』に記されている具体的な言葉や逸話を通じて孔子の思想の核心に迫る必要があります。孔子は徳と礼を重んじ、個人の自己修養と社会的責任の重要性を説いています。これらの思想を現代の価値観や状況と照らし合わせて考えることで、孔子の教えに新たな意味を見出し、より深い理解に繋がります。また、孔子の教えに関する他の学者や解釈者の著作も参照することで、多角的な視点を得ることができます。

c. 『論語』を生活に応用するための実践的アドバイス

『論語』を日常生活に応用するためには、まずその教えを自分自身の生活状況や課題に具体的に適用することを考えることが大切です。たとえば、孔子の強調する「仁」の精神を、日々の人間関係や仕事の対応に生かすことができます。また、孔子の教える「礼」を社会的なエチケットやマナーとして理解し、対人関係において適切な態度をとることも重要です。これらの教えを日々の実践に落とし込むことで、『論語』の智慧を生活の中に活かすことができます。

孔子の智慧を現代に活かす: 『論語』から学ぶ生き方

a. 『論語』から学ぶ智慧の要約

『論語』は、孔子とその弟子たちの対話と教えをまとめたもので、人間関係、倫理、政治、教育といった多岐にわたるテーマについての智慧が記されています。重要な教えとしては、人としての徳(仁)、正しい道(道)、礼儀やマナー(礼)、知識と学問の重要性(学)、そして適切な中庸の道(中庸)が挙げられます。これらの教えは、個人の自己修養から社会秩序の維持に至るまで、幅広い応用が可能です。

b. 現代社会への『論語』の応用と意義

現代社会においても『論語』の教えは大きな意義を持っています。特に、急速な社会変化や価値観の多様化の中で、『論語』の提供する倫理的指針や人間関係の原則は、私たちにとっての羅針盤のような役割を果たすことができます。例えば、ビジネスの世界においては、「仁」を重んじた倫理的経営やチームワークの重要性、「学」に基づく絶え間ない学習と革新、そして「礼」を尊ぶ社会的責任と礼儀正しい行動が、より良い社会を構築するための鍵となります。教育の場では、自己修養と社会への貢献の両立を重んじる孔子の教えが、次世代のリーダー育成に貢献します。つまり、『論語』は古代のテキストでありながら、現代社会における様々な課題に対する洞察と解決策を提供してくれるのです。

締めくくり:時を超えて息づく智慧、『論語』と現代

私たちの旅は、孔子の古代の智慧を現代に伝えるためのものでした。『論語』に記された言葉は、数千年の時を超えて私たちに語りかけ、私たちの心と魂に深く根ざした問いを投げかけます。これらの教えは、今日の忙しく、時には混沌とした生活の中で、いかにしてバランスを取り、道徳的な羅針盤を保つかについての洞察を提供しています。

私たちが孔子の教えから学ぶことは、単に歴史的な教えや古代の原則を学ぶこと以上のものです。それは、自己改善、人間関係の構築、倫理的な問題への取り組み、そして何よりも、自分たちのコミュニティと世界に積極的な影響を与えるための道筋を見つけることです。『論語』は、個人の成長と社会的責任の間の関係を探求し、それらがいかに密接に結びついているかを示しています。

この古典を通じて、私たちは自己反省の芸術を学び、他者への共感と理解を深め、コミュニティ内での役割を考える機会を得ることができます。『論語』は私たちに、より良い人間、より効果的なリーダー、より責任ある市民であるための鍵を与えてくれます。孔子の教えが示すように、真の学問は終わりがなく、日々の行動と意思決定の中で継続的な努力を要します。

我々が直面する現代の挑戦は複雑で多様ですが、『論語』の智慧は時代を超越しています。それは私たちに人生の旅をナビゲートするための普遍的なツールを提供し、永遠の真理を通じて私たちの精神的、道徳的な羅針盤を照らしてくれます。ですから、孔子の教えを学び、それを日々の生活に統合することは、今日の世界における私たちの役割と責任を深く理解するための重要なステップです。

最後に、このブログを通じて提供された洞察が、あなたの心に響き、あなた自身の生活において『論語』の智慧を探求し適用するためのきっかけになることを願っています。『論語』の探求は単なる学問の旅ではなく、自己発見と社会への貢献への永遠の冒険です。そして、その冒険の道は、今、あなたの足元に広がっています。

雑記ブログ『a thousand stars』の記事を、お読みいただきありがとうございました。

孔子『論語』の①各章のエッセンスと②原文(漢文)解説は次の2ページ目以降にあります。

よろしければ、ぜひご覧になって下さい。